「自分で庭木を剪定して、ジャマな枝を切りたい!でもどの枝を切っていいかわからない。枝を切って木が弱っちゃったらどうしよう?」

いざ庭木の剪定を始めようと木を前にすると、似たような枝ばかりでどれを切ればよいのか?戸惑いますよね。

じつは剪定前に2つのことを決めるだけで、どの枝を切ればいいか?すぐにわかります。

それは次の2点です。

- 木の高さと木の形の完成予想図を決める

- 時期によって剪定方法を決める

なぜなら高さや形など木の見た目を決めておくと余分な枝を見極めやすくなり、その時期に適した剪定方法を選ぶことによって木が健やかに成長するためです。

ここでは迷いやすい剪定作業で覚えておきたい必須事項だけを解説します。

さらにこの記事を読めば以下のことがわかります。

- 剪定が楽になるテクニック

- やってはいけない剪定方法

- 剪定業者に頼む際の判断基準

この記事を読み終えれば剪定で悩むことはもうありません。

ぜひ大切な庭木を自分の手で剪定してみてください。

樹高と樹形を選び完成予想図を決める

無計画に剪定を始めると「どの枝を切ればいいのかわからない」「適当に切ったらスカスカになってしてしまった……」となりがちです。

しかし「おおよそ1mぐらいの高さで、円すい形にする」と決めておけば、不要な枝葉を切る目安になります。

ただ木の種類に合った木の高さ(樹高)を選ばないと、木が弱ってしまうこともあります。

そこでまずは剪定時に目安にすると、よい樹高をご説明します。

- 低木

-

本来は3mほどに育つ木。

1mほどに剪定すれば庭のアクセントになる。

例:ツツジの刈り込み - 小高木や中木

-

本来3m〜10mほどに育つ木。

2〜3mほどに剪定すれば庭の景観づくりに役立つ。

例:ヒイラギの垣根 - 高木

-

本来10m以上になる木。

5mほどに剪定すれば庭のシンボルになる。

例:1本松のシンボルツリー

5mの木を一気に1mに縮めるなど、急激な樹高の変化は木が弱る原因になります。

樹高は少しずつ年数をかけて小さくするもののため、高い木を低くするならまず一回り小さくするところから始めましょう。

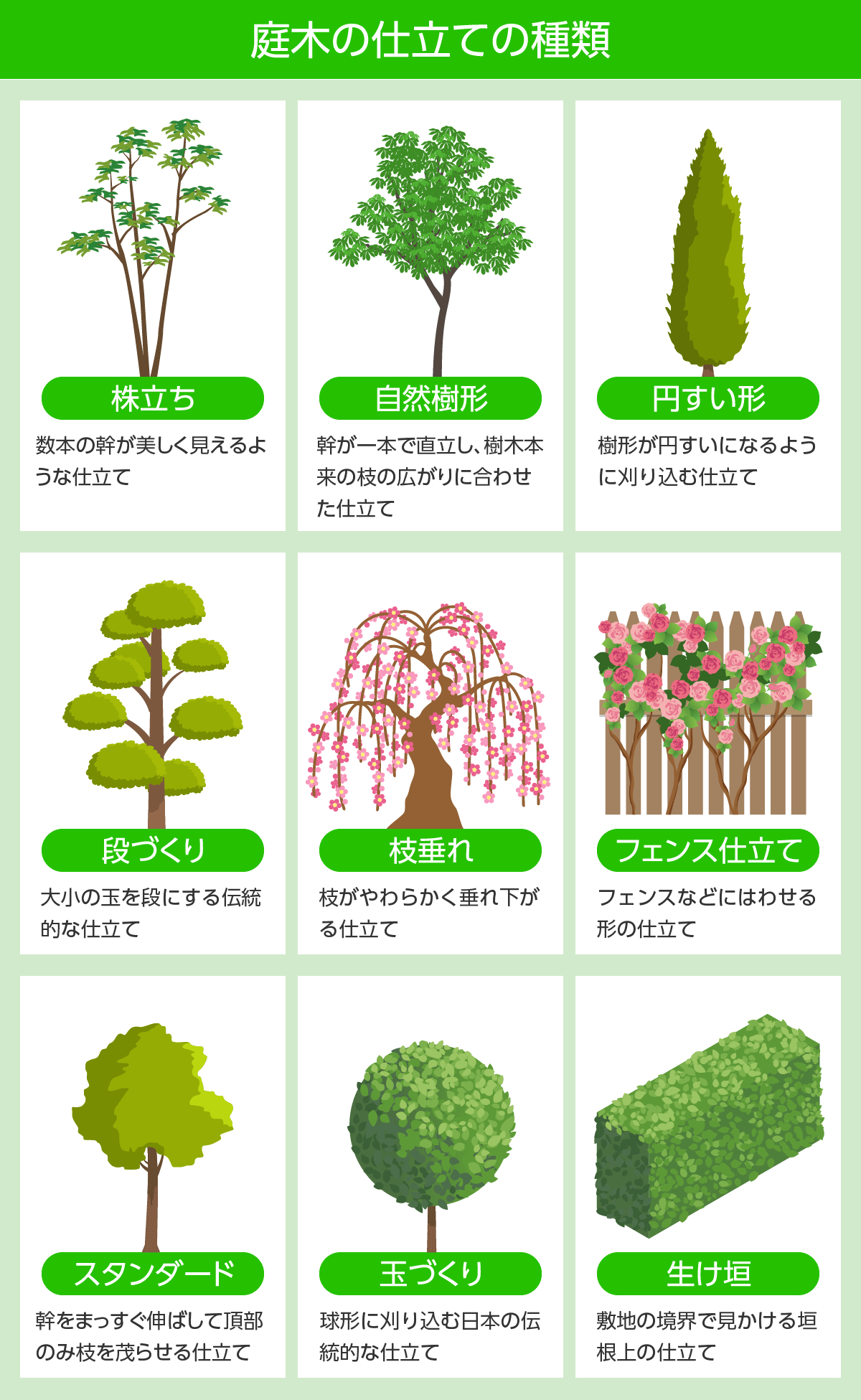

木の形【樹形】9種類

どのような木の形にするか?大まかな樹形を想像します。

よくある庭木の形は以下のとおりです。

「今回はジャマな枝を切りたいだけだし……」という方は樹高は変えず、現在の樹形をベースに仕上がりの樹冠ラインを決めて剪定しましょう。

樹冠とは、木や葉っぱの集まった部分です。

理想のラインからはみ出した枝葉を切るイメージでOKです。

次からいよいよ剪定を始めましょう。

時期によって剪定方法を変える

剪定には時期があるため、時期によって剪定方法を変えましょう。

木の種類や状態によりますが、剪定の時期は以下のとおりです。

| 木の種類 | 弱剪定 | 強剪定 |

|---|---|---|

| 針葉樹・常緑広葉樹 | 5~6月 | 9~10月 |

| 落葉広葉樹 | 7~8月 | 11~3月 |

庭木の種類がわからない方は下記を参考にしてください。

- 針葉樹

-

葉っぱが細長くトゲトゲしているもの

例:松 - 常緑広葉樹

-

平たい葉っぱで1年中緑の葉がつくもの

例:キンモクセイ - 落葉広葉樹

-

平たい葉っぱで冬になると葉っぱが落ちるもの

例:サクラ

弱剪定とは軽い剪定、強剪定は大規模な剪定のことです。

年2回ほど強弱をつけて剪定すると、木の見た目や健康がよくなります。

補足ですが木の剪定は、本来庭木の種類にあわせておこなうものです。

例えば剪定には花が咲いたあと半月~1ヵ月ぐらいにおこなう、花後剪定があります。

同じ常緑広葉樹でも、秋に咲くキンモクセイと春先に咲くツバキでは剪定時期が異なります。

可能であれば木の種類を調べて、木によって時期を変えたほうがよいでしょう。

参考:一般財団法人日本緑化センター(最終閲覧日:2023年9月7日)

今回は剪定方法をざっくり知りたい、庭木の種類がわからない方に向けて庭木全般の剪定について解説します。

それでは見ていきましょう。

5~8月は軽く剪定をする【弱剪定】

5〜8月は弱剪定で、軽く剪定をおこないましょう。

弱剪定とは枝先を切ったり、不要な芽を摘み取ったりする簡単な剪定作業のことです。

弱剪定の大まかな時期は以下のとおりです。

| 木の種類 | 弱剪定 |

|---|---|

| 針葉樹・常緑広葉樹 | 5~6月 |

| 落葉広葉樹 | 7~8月 |

なぜなら5~8月頃は庭木が栄養をためて枝を伸ばしたり、花実をつける準備をしたりしている時期です。

この時期に大量の枝を切ると、せっかくためた栄養も切り落としてしまい木にダメージを与えます。

かといって何もしないと余分な枝が増えて樹形を乱す、花実のつきが悪くなるなど別の問題が発生します。

5〜8月は大規模な剪定を避けて、弱剪定をおこないましょう。

9~3月は不要な枝をバッサリ伐る【強剪定】

9〜3月は樹形を変えるような、大掛かりな強剪定をおこないます。

強剪定とは太い枝を切ったり、たくさんの枝を切ったりする大掛かりな剪定のことです。

強剪定のおもな時期は以下のとおりです。

| 木の種類 | 強剪定 |

|---|---|

| 針葉樹・常緑広葉樹 | 9~10月 |

| 落葉広葉樹 | 11~3月 |

なぜこの時期なのか?じつは9〜3月は木が休眠している時期です。

木が休眠している期間は、太い枝を切ってもさほど木へのダメージが残らないため強剪定に適しています。

ただし上記の時期であっても木に元気のないときに強剪定をおこなうと、木が弱る原因になります。

枯葉が目立つなど心当たりがある場合は、剪定はいったんやめて様子を見ましょう。

以上のことから9〜3月は様子を見ながら、強剪定をおこないましょう。

簡単に剪定の違いと理由を解説しました。

現在の時期にあわせた剪定をおこないましょう。

次はどのような枝を切るか?より具体的な話を解説します。

不要な枝【忌み枝】を正しく伐るテクニック5選

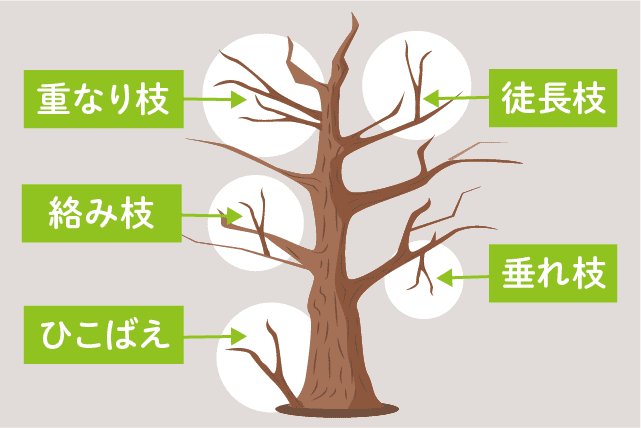

上記画像のような不要な枝のことを、忌み枝と呼びます。

忌み枝には種類がありますがざっくりと樹形を乱し、他の枝の成長を妨げるジャマな枝のことです。

忌み枝によって切り方を変えると効果的ですが、今回は忌み枝全般を切るテクニックを解説します。

具体的な忌み枝の切り方は、以下のとおりです。

- 外向きの芽のすぐ上を切る

- 細い枝は付け根で切る

- 剪定バサミを回す、ハサミを斜めに入れると楽

- 太い枝は付け根から少し離して切る

- 太い枝は少しずつ切る

参考:小池 英憲.一番よくわかる 庭木の剪定.新星出版社,2017

一般社団法人日本造園組合連合会|植栽と剪定の技(最終閲覧日:2023年9月7日)

1~3番は主に細い枝向けの切り方です。

目安として剪定バサミで切れる枝=おおよそ2cmの枝を細い枝として解説しています。

それでは詳しく見ていきましょう。

また忌み枝個別の対処が知りたい方は、関連記事には忌み枝の種類やそれぞれの忌み枝に適した切り方を解説しています。

ぜひこちらの記事もあわせて参考にしてください。

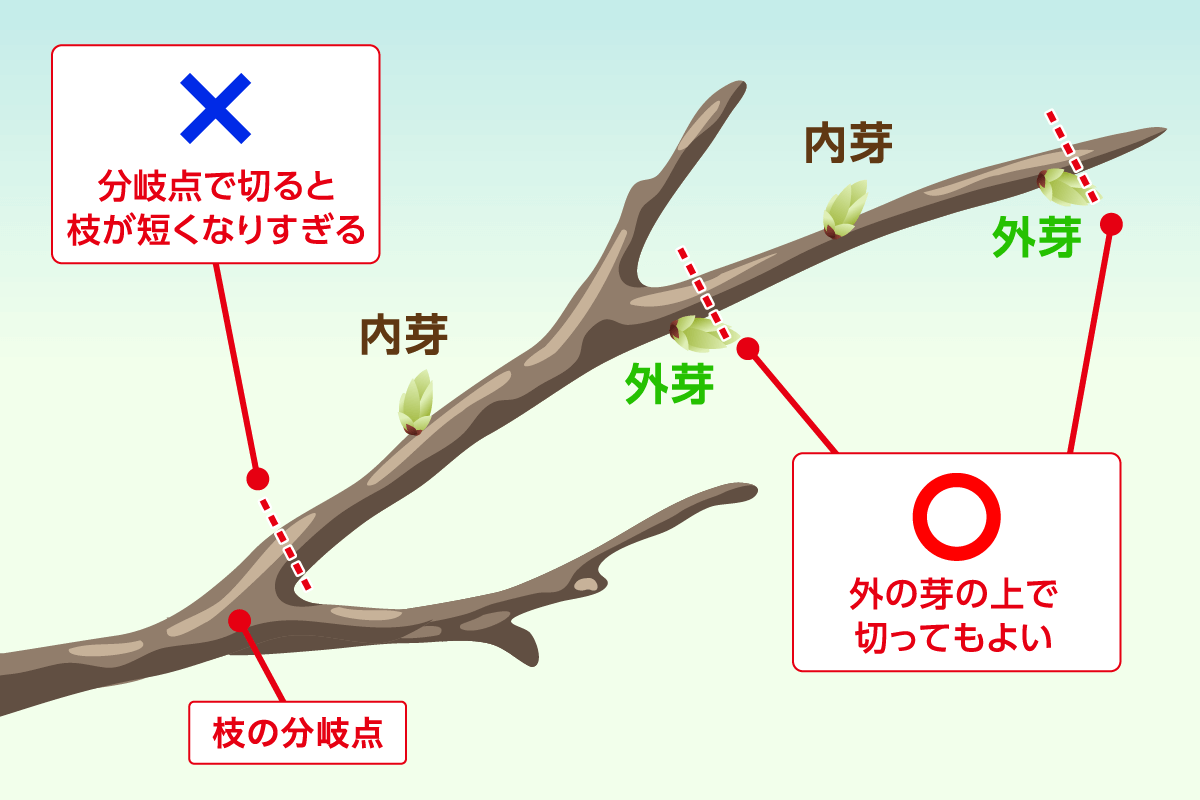

外向きの芽のすぐ上を切る

外の向きの芽の5~10mmほど上を斜めに切ると、今後伸びる枝が外向きに広がりキレイな樹形になります。

芽には木の内側に生える内芽と外側に生える外芽があります。

芽は今後枝が生える向きのため、内芽を残すと内側の枝が絡みやすくなり樹形も美しくありません……。

しかし外芽を残せば、枝が絡みづらく枝が外に広がるように伸びるためキレイな樹形になります。

ポイントは芽の5~10mmほど上を芽の方向にあわせて、斜めに切ることです。

人差し指の爪の大きさは男女ともに約10mmのため、爪半分~1本分を目安にしてください。

ちなみに上記のように伸びた枝の途中まで切ることを、切り戻し剪定といいます。

樹形からちょっとだけはみ出した枝を切るときは、おもに切り戻し剪定をおこないます。

切り戻し剪定をおこなうときは、外芽の上を切りましょう。

細い枝は付け根で切ると跡が残らない

細い枝は付け根で切りましょう。

枝を長めに切ると残った部分が、枯れて見た目が悪くなったり、残った枝が再生して枝が増えたりします。

また不要な枝を根元から切る剪定を、間引き剪定といいます。

細い枝は根元からバッサリと、間引き剪定をしましょう。

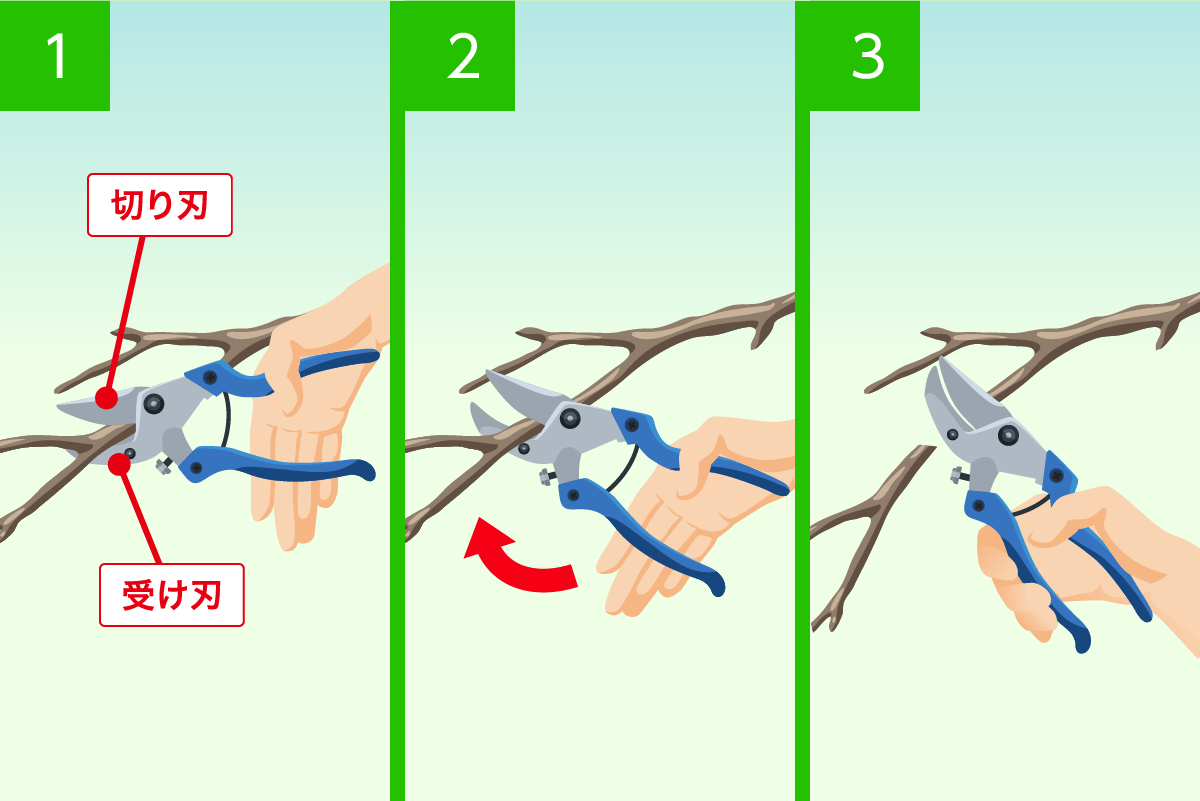

剪定バサミを回す、ハサミを斜めに入れると楽

剪定バサミを回すように切ると、硬い枝でも楽に切れます。

またハサミを回すのがむずかしい場合は、ハサミを斜めにしても切りやすいですよ。

剪定バサミを回す方法について、わかりやすく手順を追って解説します。

- 剪定バサミの奥に枝を当てる

- 切り刃を枝に沿わせるように回し、切り込みを入れる

- 力を入れて受け刃に切り刃を押し当てるようにする

剪定バサミには切るための切り刃、刃を受ける受け刃があります。

例えると切り刃は包丁、受け刃はまな板のような役割です。

包丁でカボチャなど硬い食材を切るときは、表面に切り込みを入れてから切りますがそれと似ています。

しかし高枝切りバサミを使っていたり、枝の付けで手を入れづらかったり、ハサミを回すのが難しいケースもありますよね。

そんなときは剪定バサミを斜めにして、枝の切り口が斜めになるようにしてください。

硬い枝でも切りやすくなります。

硬い枝を切るときは剪定バサミを回すように、回すのがむずかしい場合は斜めに切りましょう。

太い枝は付け根から少し離して切ると病気になりづらい

太い枝は付け根から少し離して切ると病気になりづらいため、幹から少し離れた膨らんだ場所を切りましょう。

枝と幹の境目、すこし膨らんだ場所をブランチカラーと呼びます。

ブランチカラーには木の傷を治す栄養が詰まっているため、ここを残すと傷口がふさがり見た目がキレイになります。

ただし幹から離れた場所で切って枝を残しすぎると、枯れるなど別の問題が起きる原因になるためやめましょう。

太い枝は枝のふくらみを残し、付け根から少し離れた場所を切りましょう。

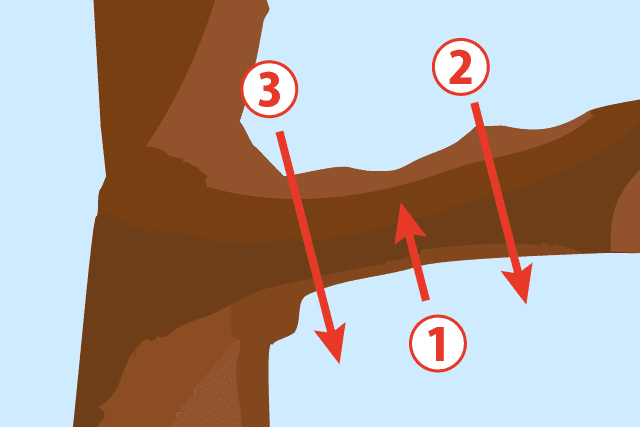

太い枝は少しずつ切ると裂けずにキレイ

太い枝は少しずつ切る枝おろしをおこなうと、キレイに剪定できます。

枝おろしとは少しずつ枝を切る剪定方法です。

具体的には以下のとおりです。

- 枝の1/3~半分ぐらいの部分に切れ込みを入れる

- 切れ込みの上を切って枝を切り落とす

- 残った枝を切り落とす(ブランチカラーは残す)

いきなり3番の位置から切ると枝の重みで幹の樹皮が裂けやすくなります。

太い枝を切るときは幹から一気に枝を切らずに、少しずつ枝おろしで切っていきましょう。

剪定のテクニックの解説は以上です。

では今度は反対にやってはいけない剪定方法について解説します。

やってはいけない剪定方法4選

剪定のテクニックを覚えたところで、今度はやってはいけない剪定方法を解説します。

剪定テクニックでも少し触れましたが、やってはいけない剪定方法は以下のとおりです。

- 太い枝を一度で切る

- 幹をえぐるように枝を切る

- 幹に枝を残す

- 切り戻し剪定だけを繰り返さない

上記の剪定方法は、木にダメージを与える切り方です。

ではなぜいけないのか?じっくり解説します。

太い枝を一度で切る

太い枝を一気に切ると木に負担がかかるため、やめましょう。

太い枝を一気に切ると、樹皮がはがれることがあります。

場合によっては幹まで裂けてしまうケースもあるため、少しずつ枝を切っていきます。

具体的には枝おろしで少しずつ切りましょう。

幹をえぐるように枝を切る

枝を伐るときに幹をえぐるように、深く切るのはやめましょう。

幹をえぐるように切る方法をフラッシュカットといい、古い剪定方法ではフラッシュカットが推奨されていました。

しかし近年では枝の根元、栄養の詰まったブランチカラーを残したほうが木の健康によいとわかり、フラッシュカットは推奨されていません。

ブランチカラーを残さないと、うまく傷口がふさがらずウロ(樹洞)になり見た目が悪くなったり、傷口から菌が入り木が枯れる原因になったりします……。

枝を切るときは幹をえぐらず、ブランチカラーを残すように切りましょう。

幹に枝を残す

細い枝、太い枝に関わらず幹に枝が残るように切るのはやめましょう。

枝を残す問題点は以下のとおりです。

- 残った枝から、新しい枝が伸びることがある

- 残った枝が枯れて、見た目が悪くなる

- 太い枝の場合切り口がふさがらず、ウロ(樹洞)になったり、病気になったりする

切り残しが多いと見た目が悪いだけでなく、病気の原因になることがあります。

細い枝を切るときは根元から切り、太い枝を切るときはブランチカラーが残るように枝を切りましょう。

弱剪定・強剪定どちらかだけで済ませない

弱剪定・強剪定だけだと、見た目や木の健康に悪影響が出ます。

剪定時期を目安に、弱剪定と強剪定をバランスよくおこないましょう。

剪定は面倒なためつい「樹形を乱す枝だけ弱剪定しよう、年1回強剪定で済ませよう」と考えたくなります。

しかし弱剪定・強剪定どちらかだけだと、下記の問題が発生します。

■ 弱剪定だけを続けた場合に起きる問題

- 樹形が整えられず見た目が悪い

- 太い不要な枝から細い枝が伸び続けるため、切らなくてはならない

- 不要な枝や葉に栄養がとられ、花実のつきが悪くなる

■ 強剪定だけを続けた場合に起きる問題

- 木に強い負担が一気に気にかかるため、木が弱りやすくなる

- 木が反発して余計に枝が増えやすくなる(木が暴れる)

- 木の栄養が一気になくなるため、花実のつきに影響する

弱剪定で木に負担をかけないことも大切ですが、ときには強剪定で不要な枝をバッサリ切るのも重要です。

ただし木に元気がないときは、強剪定を見合わせたほうがよいケースもあるため、時期にとらわれず木の様子を見ながら判断しましょう。

やってはいけない剪定方法の解説は以上です。

次は剪定に必要な道具について解説します。

剪定に必要な道具7選

剪定をおこなうには道具が必要です。

今回はそろえておくと安心な剪定道具を7つご紹介します。

木の状態にもよりますが、以下の道具があるとスムーズに作業ができます。

| 剪定道具 | 用途 |

|---|---|

| 剪定バサミ | 枝を切る |

| 刈り込みバサミ | 樹形を整える |

| 植木バサミ | 細い枝を切る |

| 剪定ノコギリ | 太い枝を切る |

| 高枝切りバサミ | 高所の枝を切る |

| 作業用手袋 | 手を保護する |

| 脚立 | 高所の枝を切りやすくする |

植木バサミと剪定バサミの違いは、切る枝の太さです。

植木バサミは直径7mmほど、剪定バサミは直径2cmほどの枝に使います。

剪定バサミだけでも枝は切れますが、芽を切るなど細かい作業は植木バサミのほうが適しています。

道具の選び方や価格の相場については、関連記事でじっくり解説しています。

新しく道具を買いそろえたい方は、関連記事を参考にしてください。

剪定に関する解説は以上です。

これで剪定作業はバッチリです。

しかし「思ったよりも覚えることが多くて大変そう、大切な庭木を自分で切るのはやっぱり怖い」という方もいますよね。

そこで次の章から、剪定業者に関する情報を解説します。

剪定を業者に頼むときの判断基準3点

剪定は誰でもできますが、条件によっては剪定業者に任せたほうがよいケースがあります。

以下のケースに該当する場合は、剪定業者に相談しましょう。

- 木の高さが2.3m以上のとき

- 剪定作業に危険が予想されるとき

- 庭木にあわせたケアをしたいとき

大まかにわけると剪定業者に依頼したほうがよいケースは剪定作業が危険なとき、庭木をより大切にしたいときです。

理由を詳しく解説します。

木の高さが2.3m以上のとき

剪定に慣れていない方が作業をおこなう場合、高さ2.3m以上の木の剪定はやめてください。

高い木の剪定では脚立に登り剪定バサミを使って作業をおこないますが、高所での慣れない作業は危険です。

では何mの高さなら安全に作業ができるのか?今回剪定110番では14名の剪定業者の方に「初心者の方が安全に剪定できる木の高さはどの程度か?」を尋ねました。

剪定業者の方によって見解は異なりましたが、安全に剪定できる木の高さは平均2.3mという結果になりました。※

※シェアリングテクノロジー株式会社の加盟店23社にアンケートを送付。返信のあった14社の加盟店が提示した、安全に剪定できる木の高さの平均を算出。

高さ2.3m以上の木の剪定は、危険が予測されるためやめましょう。

剪定作業に危険が予想されるとき

剪定作業に危険が予測されるときは、プロに任せましょう。

危険がともなう剪定作業は以下のとおりです。

- 傾斜地など不安定な足場での剪定

- 脚立を使った高い木の剪定

- チェンソーなど大掛かりな道具を使う剪定

- 太い枝を高所から落とすような剪定

- ハチやケムシなど害虫が多い夏場での剪定

枝は意外と重たいため、高所から落とすと重大な事故につながります。

もしプロに剪定を依頼した場合はロープやクレーンで吊りながら太い枝を切るなど、安全に配慮しながら作業をおこないます。

また意外なところで剪定は害虫に対する警戒も必要ですが、プロに頼めば害虫駆除(木の消毒)をおこなう剪定業者も多いため安心できます。

剪定作業に危険が予測される場合は、プロに相談しましょう。

庭木にあわせたケアをしたいとき

庭木にあわせたケアをおこないたいときは、剪定業者に相談しましょう。

今回はざっくりと庭木全般について解説しましたが、本来であれば庭木1本1本にあわせて剪定の時期や剪定方法を変えることが理想です。

同じ広葉樹でも花実を咲かせる時期が異なり、毎年剪定している木でも環境によって健康状態が異なるためです。

剪定方法を誤ると木が病気になったり、枯れたりする可能性があるため、不安な方は剪定業者に任せましょう。

次の章ではプロに頼んだ場合一体いくらになるのか?どこに頼んだらよいのか?を解説します。

剪定費用は処分費用コミで約2~6万円

剪定費用は剪定業者や木の状態によって異なります。

そのため今回は一例として、剪定110番の加盟店に聞き取り調査した費用をご紹介します。

剪定費用は処分費用を含めて、約2~6万円です。

3m未満

- 剪定費用

-

11,500円

- 処分費用

-

7,346円

- 合計金額

-

18,846円

3m以上5m未満

- 剪定費用

-

19,500円

- 処分費用

-

7,346円

- 合計金額

-

26,846円

5m以上7m未満

- 剪定費用

-

39,286円

- 処分費用

-

7,346円

- 合計金額

-

46,632円

7m以上

- 剪定費用

-

55,071円

- 処分費用

-

7,346円

- 合計金額

-

62,417円

※シェアリングテクノロジー株式会社の加盟店23社にアンケートを送付。

返信のあった14社の加盟店が提示した、剪定費用の平均を算出。

各サービス内容は依頼状況や地域などさまざまな条件によって変更される場合があります。実際の利用時は必ず各業者に詳細をご確認ください。

剪定作業は木の高さによって、価格が大きく異なります。

建物の1階ぐらいの高さ3mの木の剪定は約2万円、建物の1階の屋根を超えるものが5m以上は約5万円ほどかかります。

また剪定は枝を切って終わりではなく、切ったあとの枝の処分も重要です。

枝の量にもよりますが、枝の処分は約7千円かかります。

剪定と剪定した枝の処分費用は、ご家庭の木の状態によって変化します。

剪定110番の加盟店の場合は、約2~6万円ですが詳しい剪定費用、剪定した枝の処分費用は依頼を考えている剪定業者に見積りをとってご確認ください。

またもし剪定業者に心当たりがない方は、剪定110番にご連絡ください。

剪定業者探しは剪定110番におまかせ

「剪定業者に心当たりがない、剪定業者をどう探してよいかわからない」なら、剪定110番にご連絡ください。

剪定110番は全国の剪定業者と提携し、剪定業者を探している方に業者をご提案するサービスをおこなっています。

そのため電話するだけで、ご希望の日時や場所にあわせた剪定業者をご提案いたします。

24時間365日・全国よりご相談を受けているため、いつでもどこからでも相談可能です。

庭木の剪定でお悩みなら、剪定110番にご相談ください。

庭木の剪定でよくある質問

最後に庭木の剪定中によく出る疑問やお悩みを、質問形式にて4つ紹介します。

剪定にはどのような効果がありますか?

剪定は見た目をキレイにするだけでなく、木の健康にも効果があります。

剪定の効果は以下のとおりです。

- 木を低くする、木全体のサイズを維持する

- 木の風通しをよくして病気・害虫を防ぐ

- 花や実をつきやすくする

- 落ち葉や枝によりご近所に迷惑をかけないようにする

- 見た目がキレイになる

剪定をおこなうと不要な枝葉が落ちるため、風通しがよくなり病害虫が減ります。

また余分な枝葉があると花実のつきが悪くなりますが、剪定でそれも防げます。

年に2回ほど剪定をおこない、木の健康を保ちましょう。

剪定したら実がつかなくなりました……なぜですか?

剪定が原因で実らなくなる原因は、おもに以下の2つです。

- 強剪定により木の元気がなくなった

- 実る位置まで切り落としてしまった

強剪定は木に負担をかけるため、木の栄養がなくなり実がつかなくなることがあります。

肥料を与えて木の回復を待ちましょう。

また果樹は木によって、枝に実る位置が異なります。

人気の果物を例にあげると、以下のとおりです。

■ 古い枝(前年枝)の先端に実がつくタイプ

例:ビワ、ブルーベリー

■ 古い枝(前年枝)の途中に実がつくタイプ

例:梅、桃

■ 新しい枝(新梢)の先端に実がつくタイプ

例:リンゴ、カリン

■ 新しい枝(新梢)の先端や中間に実がつくタイプ

例:柿、柑橘類

参考:野田 勝二.はじめての果樹 仕立て方と実をつけるコツ.ナツメ社,2016(最終閲覧日:2023年9月7日)

前年枝は昨年から生えている枝、新梢は今年生えた新しい枝です。

例えばビワだと古い枝の先端に実をつけるため、ここをカットすると実らなくなります。

ビワの場合は、不要な枝を根元から切る間引き剪定を中心に剪定をおこないます。

このように剪定は種類によって異なるため、木に適した剪定が必要です。

ビワならビワについて書かれた書籍やホームページなどを調べ、種類に適した剪定を心がけましょう。

また実らない原因は病害虫や隔年結果(実る年と実らない年が交互にやってくること)など、剪定以外の別の要因が絡む場合もあります。

調べても対処法がわからない場合や果樹の種類が特定できない場合は、造園業者などプロに相談しましょう。

シルバー人材センターなどにも依頼できると聞きましたが本当ですか?

剪定作業は意外といろいろな会社がおこなっています。

例えば以下のとおりです。

- 便利屋

- シルバー人材センター

- ガーデニング会社

- 植木屋

- 庭師

- 造園会社

シルバー人材センターは、高齢者の雇用を目的とした団体です。

よく公園などで剪定や草取りをしている姿を見かけますが、個人宅でも依頼できます。

ガーデニング会社とは、おもに庭のコーディネートをおこなっている会社です。

花を植えたり木を植えたりして、お庭のデザインをおもな業務としています。

関連記事では他の会社の違いや特徴を詳しく解説しています。

詳細が気になる方は、関連記事もご確認ください。

庭木の種類を調べたいのですがどうしたらよいですか?

一般の方が手っ取り早く庭木の種類を調べる方法は以下のとおりです。

- スマートフォンアプリで調べる

- インターネットや図鑑で調べる

- 造園業者など専門家に聞く

一般的なのはスマートフォンやパソコンでインターネットを使う方法でしょう。

スマートフォンのアプリのなかには、撮影した写真だけで植物を判別するものがあり便利です。

また、より詳しく調べたい場合は図鑑を使うのもおすすめです。

利用しやすいものを選びましょう。

自力で調べても種類がわからないときは、専門家に聞きましょう。

見積り無料の剪定業者に、剪定の依頼とあわせて聞いてみると、よいでしょう。

参考:PictureThis:撮ったら、判る-1秒植物図鑑(最終閲覧日:2023年9月7日)

まとめ

剪定について解説してきましたが、今回の記事の流れをまとめると以下のとおりです。

- 最初に樹高と樹形を決める

- 時期によって剪定方法を変える

- 剪定を始める

樹高と樹形を先に決めておくと、不要な枝を切る目安になります。

また剪定時期は木によりますが、大体年2回です。

簡単に剪定を済ませる弱剪定、大規模な剪定をおこなう強剪定の2回おこないます。

どちらかの剪定だけだと木が弱る・見た目が悪くなるため、バランスよくおこないましょう。

樹高や剪定方法が決まったら、いよいよ剪定開始です。

樹形を乱し、他の枝の成長を妨げるような忌み枝を切ります。

ちなみに剪定は木の種類によって変えると、より効果的です。

可能であれば庭木によって、剪定時期や方法を変えるとよいでしょう。

しかし状況によっては、ご自身での剪定は危険な場合があります。

木の高さが2.3m以上の場合や傾斜地の剪定など、剪定作業に不安を感じたら剪定業者に相談しましょう。