もみじの剪定は本来11月~12月の間にするのが最適ですが、不要な枝を取り除く程度の軽めの剪定なら、5月~7月頃にも可能です。

この記事では、もみじの剪定に時期が重要な理由、時期ごとの剪定方法と注意点を解説します。

休眠期に入っている冬に比べて夏は枝葉を伸ばすためにもみじが体力を消耗する季節です。適切な方法で剪定をしなければ、弱ってしまうおそれがあります。

特に、

- 枝が増えすぎて不格好になった

- 大きくなりすぎて敷地からはみ出している

といった理由でもみじの剪定をしたい場合、無理に自分で剪定すると失敗する可能性が高いです。

せっかく育てたもみじの健康と美しさを保ちたいなら、一度プロに相談してみるのがおすすめです。

夏のもみじ剪定は加減が大事

冬と夏とではもみじの状態がまるで違うので、剪定の方法も変える必要があります。

夏のもみじがどういう状態なのか、間違った時期や方法で剪定をするとどんな問題が起こるのか、確認しておきましょう。

もみじは真夏に剪定すると弱る

夏場にもみじの剪定をする場合は、新しい枝葉が出そろって生長がいったん落ち着く5月~7月上旬頃にしましょう。

春に出た新芽が伸び、それぞれの枝に葉が充実した状態になると光合成ができるようになり、もみじは冬の間に使い切った体力を取り戻していきます。

そして、梅雨時期に雨を十分に吸収したあとは体力に余裕があるので、軽めの剪定なら耐えることができるのです。

7月下旬以降は冬に備えて体力を蓄えるために、もみじはさらに枝を伸ばして多くの葉を付けます。

枝葉を伸ばすために多くのエネルギーを必要とするので、枝を切られて葉が大幅に減ると、もみじは十分に光合成ができなくなって弱るおそれがあるのです。

そのため、7月下旬以降の剪定は避けます。

もみじは枝が暴れる

夏の剪定は、軽めの剪定にとどめることが大切です。

もみじは樹勢が強く、夏の間はどんどん枝を伸ばして大きくなろうとする樹木です。

夏に太い枝を大きく切り詰めると、もみじは減った葉を取り返そうとして切った部分から複数の枝を生やしてしまいます。これが、「枝が暴れる」という現象です。

すると、整えようとして切ったのに余計に枝が増えて樹形が乱れるということが起こります。

夏に強い剪定を繰り返しているとそのたびに枝が増えて入り組んだ樹形になり、年々剪定が大変になってしまうのです。

また、新しい枝を増やすのにはすでにある枝を伸ばすよりも多くの体力を消耗します。それによって、もみじが弱ってしまうこともあるのです。

夏の剪定では不要な枝だけを切り落とす最小限の剪定にするのが、もみじの美しい樹形を保つポイントです。

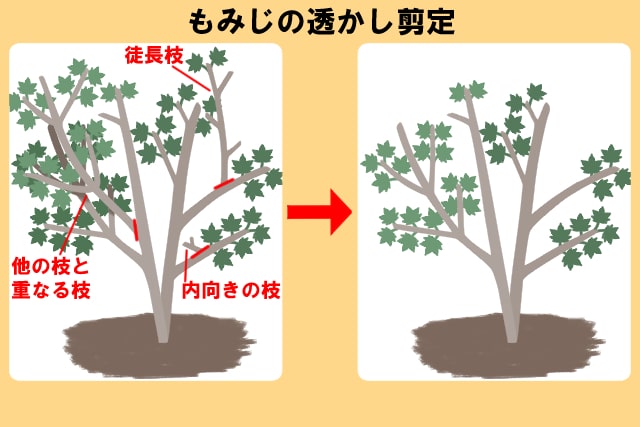

樹形を整える透かし剪定

夏のもみじを剪定するおもな目的は、ある程度枝を落として日当たりと風通しをよくすることです。

枝葉が混み合っていると陰になる枝が枯れてしまったり、湿気がこもって病害虫が発生したりすることがあるのです。

特にもみじは夏から秋にかけて極端に生長の早い「徒長枝(とちょうし)」が出やすく、枝葉が生い茂って鬱蒼とした印象になることが多いです。見栄えの悪い徒長枝を初夏に整理しておくことで、ある程度樹形を整えることができます。

剪定は、「透かし剪定」という方法でおこないます。透かし剪定は重なったりぶつかったりしている枝を透くように切り落として、全体の枝数を均等にする剪定方法です。

透かし剪定の手順

- 樹幹から突き出して長く伸びている枝、真上に立ち上がって伸びている枝は徒長枝です。途中で切るとまた伸びて樹形を乱すので、付け根から切り落としましょう。

- 枝葉が重なっている箇所の枝を切り落とします。枝を根元へたどっていき、枝分かれの付け根部分で切り落としましょう。

- 幹の内側に伸びる枝は混み合う原因になるので、付け根から切り落とします。

- 枯れている枝や前回切り残した枝があれば切り落とします。

- 下からのぞき込むようにして枝を裏側から見ると、枝の流れが確認しやすいです。

- 重なっている枝の片方を切るときは、若い枝を残して古くて長い枝を切ると、枝が伸びたときに全体がまとまりやすくなります。枝が伸びたときの状態をイメージして、残す枝を選びましょう。

- 枝を切るときは、必ず枝分かれしている部分の付け根で切りましょう。途中で切ると、そこから新しい枝が生えて暴れやすくなります。

このように、もみじをきれいに剪定するにはいくつかコツがあります。

特に夏の剪定は加減が難しく、剪定をしたために枝が暴れて紅葉の頃に余計に見栄えが悪くなったり、切りすぎて木が枯れてしまったりということもあります。

そのような事態を避けるために、夏の剪定はプロに任せるのがおすすめです。

また、隣家や道路に枝がはみ出しているなど、夏にどうしても大きく枝を切らなければいけないといった場合も、プロに相談してみるのが安全です。

プロはもみじの状態をよく観察し、もみじの景観と健康を維持しつつ枝を調整する最適な剪定方法を提案してくれます。

剪定110番では、もみじ剪定の経験が豊富な剪定業者を多数ご紹介しております。まずは話だけ聞きたいというご要望でも大歓迎ですので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

もみじを小さくする剪定は冬に

本来は10メートルを超える高木であるもみじを家の庭などで育てるには、大きさの調整が欠かせません。

もみじを小さくするために強く剪定する場合は、11月~12月の間におこないます。基本的な剪定の時期と方法について見ていきましょう。

落葉期の切り戻し剪定

落葉樹は、基本的に葉を落としている落葉期の間に剪定をします。

冬に葉を落とした落葉樹は、休眠している状態からです。休眠中の樹木は体力を温存するために養分を幹の中心に集めているので、枝を切ってもダメージが少ないのです。

注意が必要なのは、もみじは休眠期が短い点です。一般的な落葉樹の休眠期は11月~2月頃までですが、もみじは1月頃から少しずつ目覚め始めます。

活動が始まってから枝を切ると切り口から栄養分である樹液が漏れだし、木が弱ってしまいます。

もみじに負担をかけないようにするには、紅葉が見ごろを終えて葉が散り始めたら早めに剪定をしてしまうのがおすすめです。

負担の少ない落葉期であれば、大きく太い枝を切り落とすことも可能です。

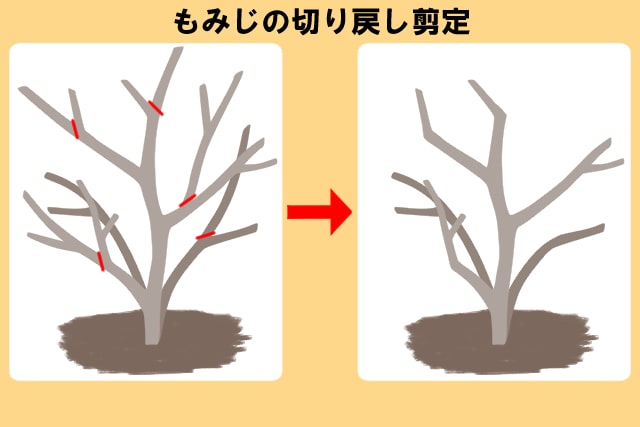

「切り戻し剪定」をして管理しやすい大きさに調整しましょう。

切り戻し剪定の手順

- 理想の大きさをイメージし、その樹幹からはみ出している枝を確認します。

- はみ出している枝を根元へたどっていき、付け根から切り落とします。必ず枝の途中ではなく、枝分かれしている部分の付け根で切りましょう。

- 真上に伸びる枝、内側に伸びる枝、他の枝と重なる枝、枯れた枝などを付け根から切り落とします。

- 残しておくと他の枝と重なったり樹形からはみ出したりしそうな枝があれば、切り落とします。

- 枯れた葉が残っている場合は、手でむしっておくと枝が見やすくなります。

- 太い枝を切った大きな切り口には癒合剤を塗って、乾燥や雑菌の侵入を防ぎましょう。

- 上向きの切り口は、少し斜めになるように切ります。水平だと雨水がたまり、腐敗しやすくなります。

- 太く長い枝を切る場合は、最初から根元を切ると枝の重みで折れ、幹の皮が裂けてしまうことがあります。皮が裂けると枯れ込むおそれがあるので、太く長い枝は上のほうから少しずつ切り刻んでいきましょう。

- もみじの枝は対生といって、同じ位置から2本ずつ枝が伸びます。伸ばしたい方向を向いた枝を残しておくと、枝の広がり方を調節できます。

冬の剪定は夏の剪定に比べて木を弱らせてしまうリスクは少ないですが、きれいな樹形を作るにはやはり知識とコツが必要です。

もみじの剪定が失敗しやすい理由

もみじをはじめとしたカエデ類は、プロにとっても剪定の難易度が高い樹木です。もみじの剪定が特に難しいのは、以下のような点です。

- 自然な樹形を作るのが難しい

- 枝が増えて樹形が乱れやすい

- 大きくなりやすい

自分でもみじの剪定をするときにしがちな間違いは、枝を好きな長さにしようと先端部分をぶつ切りにすることです。

夏の剪定でも冬の剪定でも、もみじは枝の先端を切って長さをそろえるという切り方はしません。全体の枝をぶつ切りにするといかにも人工的な樹形になってしまいます。

また、ぶつ切りにした部分からは枝が分かれて増えるので、その部分が不自然にこんもりとして鬱蒼とした印象になります。

一度不自然になってしまった樹形は、数年かけなければ元には戻りません。

切る枝は根元から切り、残す枝はどこも切らずそのままにしておきましょう。先端の細い枝を残して枝先が垂れ下がるようにすることで、もみじらしい流れるような枝ぶりになります。

もみじらしい優雅な枝ぶりを作るには枝の流れをよく観察し、それぞれの枝が将来どのように伸びるのかを予測して残す枝を選ぶ必要があります。

また、樹勢が強く枝がよく増えるもみじはその年によって枝ぶりが変わるので、その年ごとに判断しなければいけません。

的確に判断するには経験が必要で、プロでも迷うことがあるほどです。

自分で剪定を極めたいというならともかく、すぐに美しいもみじを鑑賞したいという場合は、プロに任せたほうがより確実です。

また、大きくなってしまったもみじを小さく切り詰める場合には、高所作業が必要です。長い枝をいきなり下のほうで切ろうとすると枝が裂けたり、落ちてきた枝でケガをしたりする危険性があります。

木に登ったりはしごを使ったりといった作業も危険ですので、大きなもみじの剪定はプロに任せたほうが安全です。

剪定のプロに任せると安心!

剪定のプロは、樹木に関する知識や経験が豊富です。もみじに適切な時期と方法を判断し、美しい樹形に仕上げることができます。自分で上手にできる自信がない場合は、無理せずプロに任せましょう。

また、剪定の適期を逃してしまったという場合も、まずはプロに相談してみるのがおすすめです。プロであれば支障のある枝だけを切ったり、切り口に癒合剤を塗ったりといった方法である程度対応できる場合があります。

剪定業者の費用や選び方について解説します。

もみじの剪定にかかる費用

もみじの剪定は、依頼する業者によって異なります。また、作業内容や木の高さなどの状態によって作業の難易度が変わるため、金額が変わることもあるのです。

| 樹高 | 金額 |

|---|---|

| 3m未満 | 2,988円 |

| 3~5m | 6,860円 |

| 5~7m | 15,624円 |

上表の料金は、剪定をおこなう業者9社のホームページに記載されている金額の平均値を算出したものです。

枝葉の処分費用や出張費用などが加算される場合があります。また、7メートルを超える樹木の場合、別途に見積りが必要なことが多いです。

上記の金額は目安なので、詳しい剪定費用を確認するためには業者に見積りを依頼しましょう。

よい剪定業者を選ぶためのポイント

業者選びに失敗しないか不安に感じる方は、以下のポイントを参考にしてみてください。

- 庭木1本の剪定だけでも対応してくれる

- 料金設定が明瞭

- 無料で見積りを出している

- 剪定後の仕上がりなど要望を事前に確認している

相談や質問に丁寧に対応している業者なら、希望に沿った剪定をしてくれるはずです。また、剪定の内容や金額については事前に確認しておくと、あとになって追加料金が発生するなどのトラブルを避けられます。

また、見積りは無料で対応しているいくつかの業者に依頼して、作業内容と適正な金額を比較する相見積りがおすすめです。複数社を比較することで、より料金が安く対応が丁寧な業者を見つけることができます。

弊社では、無料で見積りをおこなう業者をご紹介いたします。もちろん、他社との相見積りも大歓迎です。業者選びにお悩みでしたら、無料相談窓口までお気軽にご連絡ください。

意外と知らない?モミジの豆知識

ここでは、モミジを育てるうえで知っておくとモミジがもっと好きになる豆知識をご紹介していきます。

モミジとカエデは何が違う?

秋の風物詩であるモミジとカエデ。同じような意味で使われることが多い両者ですが、どういった違いがあるのでしょうか?実は、両者ともカエデ科カエデ属の植物で分類学上は同じ種類なのです。ただ、見た目の違いで呼び方を使い分けています。

葉の切れ込みが浅いものをカエデと呼び、葉の切れ込みが深いものをモミジと呼ぶのです。また、同じモミジと呼ばれるものにもいくつかの種類があります。モミジの種類を見分けるには、葉の形や紅葉したときの色を目印にするとよいでしょう。

【モミジの種類1】イロハモミジ

イロハモミジは葉が小さく、鉢植えにも向いています。マンションやベランダなどでも楽しむことができることから、身近なモミジとして親しまれています。イロハモミジは赤色に紅葉します。

【モミジの種類2】オオモミジ

オオモミジはイロハモミジとの見分けがつきやすい種類です。なぜなら、葉の形状と紅葉時の色がまったく違うからです。とくに葉の形が大きく異なり、イロハモミジと比べてギザギザがない形状をしています。紅葉の色は個体差があり、秋には赤や黄色などの色を見せてくれます。

【モミジの種類3】ヤマモミジ

ヤマモミジはイロハモミジとの見分けがつきにくい種類です。紅葉したときの葉の色が同じで、形も似ています。ただ、イロハモミジが赤く紅葉するのに対して、ヤマモミジは黄色く黄葉をします。しかし、ヤマモミジにも赤く紅葉するものがあるため、その場合、見分けるのは非常に困難です。

モミジを元気に育て、秋にきれいな紅葉を見られるようにするためには、さまざまなお手入れが必要となります。自分でできるお手入れも多くありますが、剪定のように専門的な技術を要するものはプロに依頼するとよいかもしれません。もし、プロの剪定業者をお探しの場合は弊社にお任せください。納得のいく高品質なサービスをお届けいたします。

もみじを健康に育てるお手入れ

もみじを育てるうえで大切なことは、剪定以外にもあります。基本の栽培方法も抑えておきましょう。

水と肥料の与え方

庭植えのもみじには、特に水やりは必要ありません。夏場に雨が降らず土が乾燥している場合のみ、早朝や夕方の涼しい時間帯に水やりをしましょう。

鉢植えの場合は土が乾燥しやすいので、夏場は1日に朝夕の1回、秋から春にかけては1日1回水やりをします。

もみじの葉は乾燥に弱いので、水やりのときに葉にも水をかけるようにするとよいです。

肥料は、12月~2月頃に油かすなどの緩効性肥料を与えましょう。春に新芽を芽吹かせる体力を付けるためです。

肥料は土に溶け出して根の先端から吸収されるので、幹の周りではなく、木の外周に穴を掘って埋めます。根は枝とほぼ同じ長さに張っているので、枝の先端部分の真下を目安にしましょう。

盆栽や鉢植えの育て

盆栽や鉢植えでもみじを育てている場合、植え付けは12月~3月頃が最適です。2~3年を目途に、ひと回り大きな鉢に植え替えをします。大きくしたくない場合は、根切りと土替えをして同じ鉢に植え替えます。

栽培環境は、日当たりがよく午後は日陰になるような場所が理想です。

庭植えの場合と同様に、休眠期である11月~12月頃に剪定をしましょう。盆栽の場合、不要な枝を除去する剪定に加えて芽摘みや葉刈りといったお手入れもしていきます。

冬の休眠期の間に、徒長枝や、盆栽の形を乱すような枝、枯れた枝などを付け根から切り落とします。3方向に分かれて伸びている枝は、まん中の枝を切っておきましょう。

春から夏にかけては、出てきた新芽を摘む必要があります。生長すると盆栽の樹形が乱れてしまいそうな芽を開いて、中にある芯の部分をピンセットなどで取り除きましょう。

全体的に葉が育ってくる夏の時期には、葉刈りをします。葉が多く密集していると病原菌が発生する原因となってしまうため、対になっている葉は一方を切り取ります。

盆栽では、落葉したあとに枝に針金を巻いて形や位置を固定する方法があります。盆栽用の針金で幹から枝に向けて緩く巻き付けます。角度は45度になるように意識しましょう。

枝が折れないように、ゆっくり数週間以上かけて理想の形に曲げていきます。誘引している間は枝の状態を確認して、針金が食い込みそうになったら外してください。

しだれもみじの剪定

ヤマモミジの1種であるしだれもみじは、枝が垂れていて趣のある形をしています。自然な美しい樹形は維持して、透かし剪定をおこないましょう。太い枝や長く伸びた枝を切っていきます。

しだれもみじは、下向きに付いている枝を切るのがポイントです。上向きの枝を残すことで、適度にボリュームが出ます。

もともと枝が下へ垂れて伸びるしだれもみじは、下向きの枝を残すと幹の内側が混み合い、風通しが悪くなって病害虫が発生しやすくなるのです。

しだれもみじの剪定方法については、以下の記事でも詳しく解説しています。

「しだれもみじの剪定は冬!美しい紅葉を叶える条件とお手入れ方法」をご覧ください。

注意が必要な病害虫

枝葉が密集して日当たりや風通しが悪いと、多湿の環境を好む害虫が発生してしやすくなります。もみじに発生しやすいアブラムシやカイガラムシは、樹液を吸い取って生育を妨げる原因になります。

また、葉の表面にうどん粉をかけたような白いカビが生えてしまううどんこ病という病気にかかることもあります。カビが生えた部分は光合成が困難になり、枯れてしまうおそれがあるのです。

早期発見できれば薬剤を散布して菌の繁殖をおさえることができますが、菌の繁殖が広がってしまうと、病気にかかった部分を切り取る必要があります。

適切な時期に剪定をして風通しや水はけのよい環境を整えておくことで、害虫や病気を予防しましょう。

ただ、剪定は正しくおこなわないと樹形が乱れたり枯れてしまったりするリスクがあります。

剪定に不安を感じたら、確かな技術と経験のあるプロに任せてしまうほうが無難です。

業者探しに迷ったら剪定110番にご相談ください!

難しいもみじの剪定はプロに任せたほうが確実だとはわかっていても、「剪定業者はたくさんあって選べない」「探している時間がない」「料金が高くないか不安」となかなか一歩を踏み出せないということもあるでしょう。

業者のサービス内容や料金をひとつずつ調べるのは大変ですし、実際の料金は頼んでみないとわからない部分もあります。

そんなときは、剪定110番が業者探しのお手伝いをいたします。

剪定110番では多数の剪定業者と提携を結んでおり、ご要望に合わせて最適な業者をご紹介するサービスを提供しています。

24時間年中無休の相談窓口に、「自分で剪定をしたけどうまくいかなかった」「もみじが大きくなりすぎて困っている」など、お困りごとをご相談ください。お悩みを解決できる経験豊富な剪定業者がすぐに対応いたします。

ご相談、見積りは無料で対応しております。見積りだけで依頼をしなかったとしてもキャンセル料が発生することはありませんのでご安心ください。

他社との相見積りも大歓迎ですので、見積りを確認したうえでじっくりご検討いただけます。ぜひお気軽にお問い合わせください。