「こんなに伸びるとは思ってなかった!」

「そろそろ剪定しないと手に負えなくなりそう……」

植えていた木が想像以上に高くなりすぎていて、どう剪定していいのか困っていませんか?

高くなりすぎた木の剪定は「芯止め」とよばれる方法でおこなうのがおすすめです。

芯止めは木の樹高を調整できるだけでなく、木が高くなるのを防ぐ効果もあるからです。

この記事では、高くなりすぎた木を芯止めで剪定する方法について詳しく解説します。

正しい手順で芯止め剪定をおこなって、木が伸びすぎないように対策しましょう。

庭木の高さを剪定でおさえる芯止めを解説

芯止めを簡単にいうと主幹とよばれる太い幹を切る剪定方法です。

主幹は細胞分裂が活発におこなわれている成長点がある部分であり、成長点が残っていると枝が上へぐんぐんと伸びます。

この成長点を芯止めで切り取ることによって、木が高くなりすぎないように防ぐことができます。

ただし、剪定は木に負担を与える作業なので、適切なやり方でおこなうことが大切です。

時期・道具・手順を覚えたうえで芯止め剪定をおこないましょう。

芯止めに適した時期とは

芯止め剪定に適した時期は、冬に葉を落とす落葉樹か1年中葉をつけている常緑樹かでかわります。

それぞれ、芯止め剪定に最適な時期は以下のとおりです。

落葉樹:12月~2月

常緑樹:3月~5月

これらの時期におこなえば、剪定による木へのダメージを抑えられます。

反対に、剪定に最も向かない時期は成長が活発になる7~8月頃です。

あまりにも木が高くなりすぎて今すぐ切らないと近所迷惑になるなど、緊急の状況でなければ剪定時期は守るようにしましょう。

なお、木の種類によっては剪定に向く時期が一般的なものと異なる場合があります。

種類ごとの適切な剪定時期を確認したい方は以下の記事を確認してみてください。

木の芯止め剪定で用意するもの

高くなりすぎた木を芯止め剪定するときに必要な道具は以下のとおりです。

それぞれ、どのような道具を購入すればいいのか解説していきます。

- 太枝切りバサミ

- 剪定ノコギリ

- 脚立

- 癒合剤

※この記事で紹介している商品の情報は2022年12月時点のものです。

太枝切りバサミ

両手を使って太い枝を切るハサミで、高い位置にある枝を切れる便利な道具です。

太枝切りバサミを購入するときは、最大切断径がいくつなのか必ず確認してください。

最大切断径は、そのハサミで切ることができる最大直径を表したものです。

ご自身が植えている木の主幹の直径を超えている太枝切りバサミを選びましょう。

太枝切りバサミ商品のなかには、高枝切りバサミのよう使える柄が伸びるタイプもあります。

柄が伸びるタイプなら脚立だけでは届かないほど高い木でも芯止め剪定できます。

| 値段 | 5,999円 |

| 長さ | 69~103cm |

| 最大切断径 | 55mm |

剪定ノコギリ

ハサミで切るのが難しいほどの太い幹や硬い幹を切る際に使用します。

一応、小さなサイズの剪定ノコギリでも枝を十分に切ることができます。

ただし刃渡りが幹の直径の3倍以上ある方が楽に枝を切ることができるため、少し大きめの剪定ノコギリを購入するのがおすすめです。

片手で使えるタイプの剪定ノコギリのなかなら、以下の商品のような刃渡り200mm超えのものが扱いやすくて主幹を切りやすいです。

| 値段 | 3,956円 |

| 刃渡り | 240mm |

脚立

樹高が数メートル以上高く、そのままでは高所で作業できない場合は脚立に乗って作業します。

脚立を選ぶときは、作業したい位置の高さから自分の身長を引いた高さが目安です。

たとえば身長170cmの人が樹高2m(200cm)の木を芯止め剪定する場合は、以下のようになります。

200cm(作業位置)-170cm(身長)=30cm(購入する脚立の高さ)

参考:モノタロウ

また、脚立での作業中に滑って転倒しないようにグリップ付きのものを選ぶと安心です。

RIKADEの脚立は2~4段のサイズがあり、いずれも滑り止めのグリップがあるため安全性が高いです。

| 値段 | 5,980~13,480円 |

| 高さ | 88~138cm |

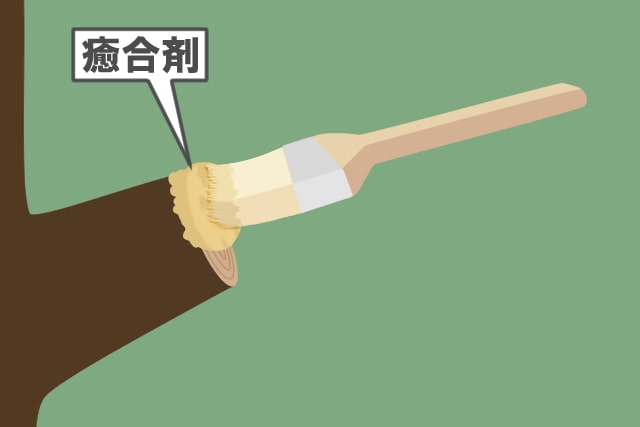

癒合剤

幹を切った後の切り口を保護するために使う道具です。

どの癒合剤を選んでもよいですが、ペースト状のものは隙間なく塗りやすいのでおすすめです。

住友化学園芸の殺菌剤は殺菌だけでなく癒合剤としての役割もあり、剪定した後の弱りやすい木を保護してくれます。

| 値段 | 878円 |

| 容量 | 100g |

癒合剤についてもっと詳しく知りたい方は、以下のリンクを参考にしてください。

芯止め剪定の手順

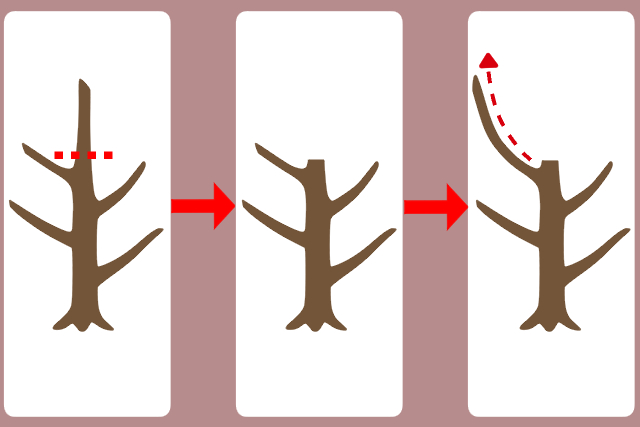

芯止め剪定のやり方は単純で、以下の3ステップで簡単におこなえます。

- 芯止め剪定する位置を決める

- 主幹を切り落とす

- 切り口に癒合剤を塗る

1.芯止め剪定する位置を決める

高くなりすぎた木をどこまでの高さに調整するか決めましょう。

芯止めの高さ調整で決まったルールはありませんが、低くしすぎると見栄えが悪くなるので注意が必要です。

どの樹高にしたいか特にこだわりがない場合は、ご自身が木を手入れするときに作業しやすい高さに調整するとよいでしょう。

2.主幹を切り落とす

作業しやすい位置に脚立を立て、太枝切りバサミまたは剪定ノコギリを使って主幹を切り落としましょう。

主幹を切るときは、以下のような形でバッサリと切ります。

そうすることで主幹から上に成長することはなくなり、樹高を調整できます。

ただし、芯止め剪定をした木はイラスト右側のように、芯止めをおこなった脇から枝が伸びていきます。

脇から生えた枝も伸びたら剪定が必要なので覚えておきましょう。

3.癒合剤を塗る

最後に、芯止め剪定をした後の切り口に癒合剤を塗ります。

切り口に癒合剤を塗り、ハケをつかってなじませてください。

塗り残しがあると癒合剤の効果が薄くなるので、まんべんなく塗りましょう。

その後、乾燥させて無事固まったのを確認したら作業完了です。

庭木の種類別の芯止め剪定時期と切り方

基本的な芯止め剪定の方法は先ほど解説したとおりですが、一部の木では適切な剪定時期や切り方の工夫が必要な場合があります。

庭木としてよく植えられている以下の種類の剪定時期と切り方のコツをまとめましたので、参考にしてみてください。

| 庭木の種類 | 適切な剪定時期 | 切り方 |

|---|---|---|

| シマト ネリコ | 2~8月 | 分かれている枝の中央が主幹。 主幹から上に出た枝を節の上で 切り落とす。 |

| ヤマボウシ (常緑・ 落葉) | 1~3月 | 輪生枝の上で主幹を切り落とす。 |

| カツラ | 6月~ 翌年3月 | 節の上で 切り落とす。 |

| シラカバ、 ジャクモンティー | 12~ 翌年3月 | 節の上で 切り落とす。 |

| ハナミズキ | 11~ 翌年2月 | 節の上で切り落とす。 幹の近くで横に伸びた枝も切る。 |

芯止めをおこなうときの注意点

芯止め剪定は単純な作業ですが、以下の点に注意しましょう。

剪定ノコギリを正しく使う

剪定ノコギリは切り方にコツがいるため、DIY作業に慣れていない方にとっては切るのに苦労するかもしれません。

以下のポイントを押さえておくと、剪定ノコギリを使って楽に主幹を切れますので意識してみてください。

- まっすぐ切れるように最初に軽く切り込みを入れる

- 引く動作の時に力を入れて引く

- 刃を大きく動かして切る

また、途中で刃が動かなくなったときは、切り口が曲がっている可能性が高いです。

そのときは刃を上にして刃を外してもう一度切り込みを入れましょう。

剪定が困難なら無理せず業者に頼る

幹が硬すぎてうまく切れなかったり、落下の危険を感じたりする場合は無理をせず剪定を中止してください。

無理をして剪定を続けると木への負担が大きくなったり、落下事故でケガをしたりするおそれがあるからです。

そのときは、芯止め剪定が得意なプロの業者を頼りましょう。

もし芯止め剪定をしてくれる業者をお探しなら、ぜひ弊社にご相談ください。

弊社には全国の優良な剪定業者が加盟しており、お客様の庭木をご希望の高さに調整してくれる業者をご紹介いたします。

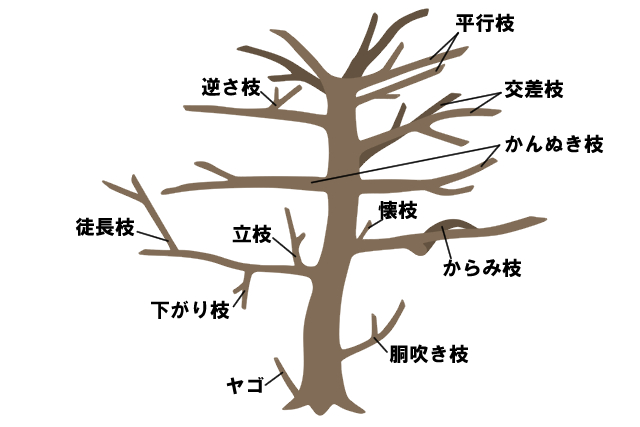

芯止め後には切り戻し剪定で樹形を整える

芯止め剪定が終わったあとは、切り戻し剪定もしておくと樹形がきれいに整います。

切り戻し剪定とは、伸びすぎた枝や不要な枝を切り取る剪定です。

たとえば以下イラストのような枝を切り取って見栄えを良くしたり、日当たりを改善したりします。

木の樹形を整える切り戻し剪定のやり方は「初めてでも切り戻しがうまくいく!目的、時期、手順をイチから解説」で詳しく解説しています。

樹形を整えて木を見栄え良くしたいならぜひ参考にしてください。

まとめ

高くなりすぎた木を剪定するには、芯止めという方法が有効です。

一番高く伸びている主幹を任意の高さに切ることによって、主幹の成長が止まって樹高を調整できます。

その後、切り戻し剪定もおこなえば、きれいな樹形に整えらえるので庭の景観もよくなります。

ただし、芯止め剪定の作業が大変だと感じた場合は、無理をせず業者を頼ってください。

剪定業者なら木へのダメージを抑えてきれいに芯止めしてくれるだけでなく、ご希望であれば切り戻し剪定できれいな樹形にしてもらうこともできます。

弊社にご相談いただければ腕のよい剪定業者に依頼できますので、お気軽にお問い合わせください。