「業者に頼んだ場合の庭木の剪定料金の相場を知りたい」

「なるべく安く頼みたいし、相場より高額なぼったくり業者を避けたい」

庭木の剪定を依頼したくても、いくらかかるものなのかわからないと、無駄に高い費用を払うことになってしまうのでは?と不安になり、なかなか依頼しづらいですよね。

結論、5m以下の一般的な大きさの庭木の剪定料金は1本約1~2万円が相場となります。

ただ、剪定料金は形態や木によって変わってくるので、これからご紹介する料金相場解説にも目を通してみてくださいね。

この記事では、庭木の剪定料金の相場を料金形態ごとに調査し、ご紹介しています。

剪定以外にかかる料金も詳しく解説しているため、庭木の剪定にかかる大体の金額が把握できる内容になっています。

この記事では、庭木の剪定料金の相場だけでなく、料金をできるだけ安く抑えたい方のために、剪定料金を最大1万3千円安く抑えられる方法も解説しています。

- 庭木の剪定料金の相場(単価制・日当制)

- 剪定以外にかかる料金

- 剪定料金を安く抑える3つの方法

- プロに聞いた剪定料金が高くなるケース

この記事を読んでいただければ、庭木を相場よりお得な料金で整えてもらい、見た目をスッキリさせることができるはず!ですよ。

庭木の剪定にかかる料金の相場は2種類

庭木の剪定料金の形態には、単価制と日当制があります。

- 単価制と日当制の違い

-

- 単価制

-

庭木1本あたりの料金

- 日当制

-

職人1日あたりの料金

単価制と日当制、それぞれの料金相場を調査してみました。

結論からいいますと、7m未満の木を1本剪定するなら、単価制のほうが安くなりやすいことがわかりました。

詳しくご紹介します。

単価制の場合の料金相場

単価制は、庭木1本あたりの剪定に料金がかかります。

基本的に、剪定する庭木の高さが高くなればなるほど、料金も高くなります。

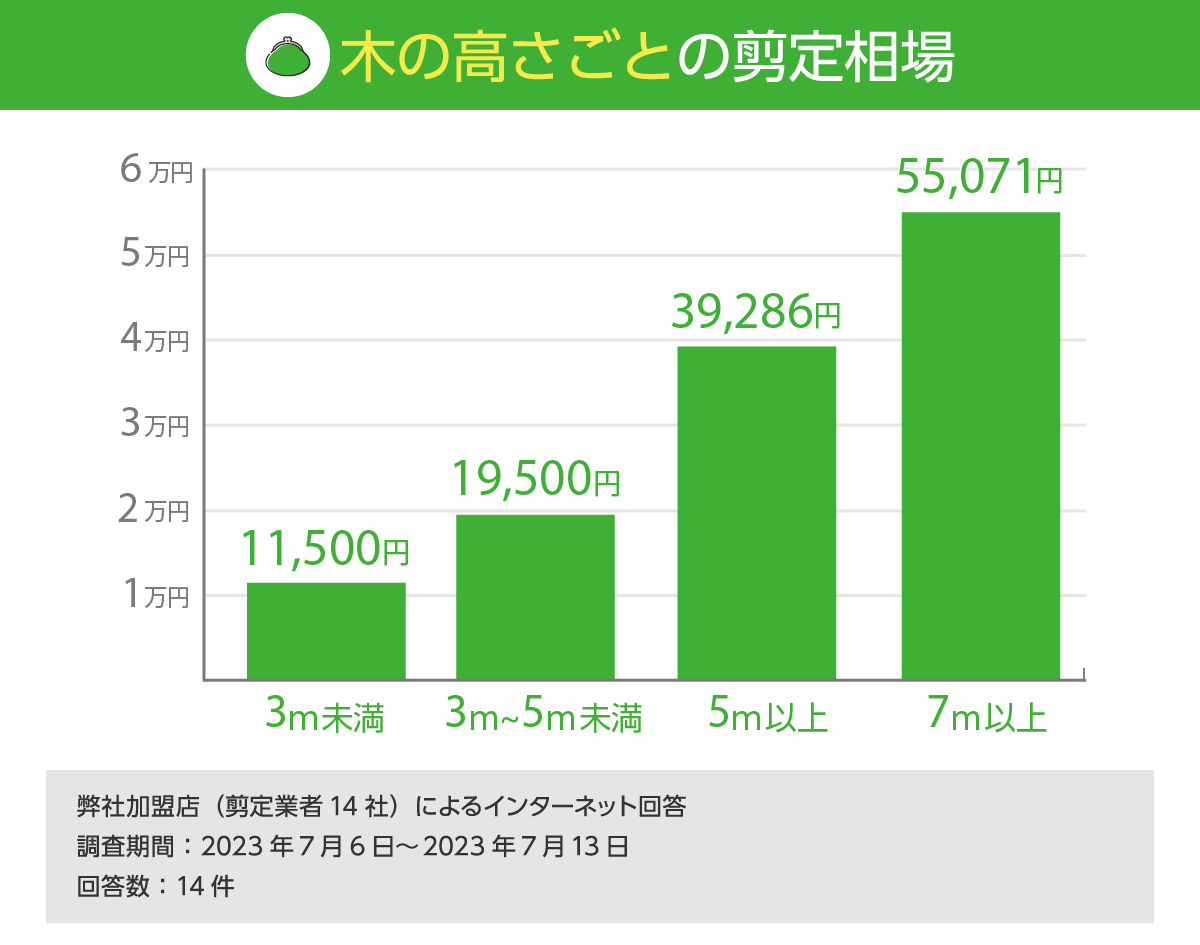

以下の木の高さごとの料金相場のグラフをご覧ください。

| 木の高さ | 費用相場 |

|---|---|

| 3m未満 | 11,500円 |

| 3~5m未満 | 19,500円 |

| 5~7m未満 | 39,286円 |

| 7m以上 | 55,071円 |

※すべて税込みの金額。(2023年9月15日時点。)

※処分費は含まない。

グラフを見ていただければわかるように、木が高くなればなるほど、料金相場も高くなっています。

剪定したい木が少なく、他に除草や花壇作りなど庭づくりの依頼をする予定がなければ、単体で剪定が依頼できる業者に依頼するのがよいでしょう。

日当制の場合の料金相場

日当制は、職人の1日の作業に料金がかかります。

1日あたりの剪定料金がいくらぐらいになるのか、ランダムに選んだ剪定業者5社の料金を調査したところ、平均金額は26,020円でした。

| 業者 | 1日あたりの 剪定料金 |

|---|---|

| A社 | 20,900円 |

| B社 | 28,600円 |

| C社 | 24,000円 |

| D社 | 32,400円 |

| E社 | 24,200円 |

| 平均金額 | 26,020円 |

※すべて税込みの金額。(2023年8月31日時点。)

※処分費は含まない。

日当制の剪定料金は、1人あたりの金額になっていることがほとんどです。

作業量が多く、2人以上必要になる場合は、1人につき料金が追加でかかります。

お庭全体をキレイに整えてほしいという方は、日当制の業者に依頼するのがよいでしょう。

剪定以外にかかる費用

業者に剪定を依頼すると、剪定作業以外に以下の費用が追加でかかる場合があります。

- 枝や葉の処分費

- 出張費や駐車場代

- 重機の使用料

枝や葉の処分費は、ほぼ追加でかかると思っておいてください。

順番に詳しくご説明します。

枝や葉の処分費

剪定で切った枝や葉の処分には、料金がかかります。

2023年7月6日~2023年7月13日に弊社が独自に実施した弊社加盟店(剪定業者14社)のインターネット回答によると、枝葉の処分費の平均金額は7,346円(税込)でした。

枝葉の処分は、軽トラック1台あたり(または半分)に料金がかかります。

庭全体を剪定したとしても、軽トラック1台以上の枝葉が集まることは少ないでしょう。

出張費や駐車場代

出張費や駐車場代が追加でかかる場合もあります。

出張費は、剪定会社から自宅までの距離が遠いと追加でかかることがあります。

駐車場代は、家の周りで駐車する場所がなく、近くの有料パーキングの使用が必要になると追加でかかることがあります。

重機の使用料

重機の使用が必要になると、追加で料金がかかります。

重機が必要になるケースはまれですが、庭木が高くハシゴでは届かないときに使われることがあります。

重機による剪定は、公園や街路、国道、集合住宅の高い木の剪定で使われることが多いです。

このように、庭木の剪定を依頼すると、剪定費用の他に追加料金がかかることがあります。

枝葉の処分費は追加でかかることがほとんどですが、条件によっては、出張費や駐車場代、重機の使用料が追加でかかると覚えておいてください。

庭木の剪定費用を安く抑える3つの方法

庭木の剪定費用は、以下の3つの方法で安く抑えることができます。

- シルバー人材センターに依頼をする

- 枝や葉の処分を自分でする

- 自分で剪定する

上から順番に、どれくらい安くなるのかも詳しく解説していきます。

シルバー人材センターに依頼をする

庭木の剪定は、シルバー人材センターに依頼すると、他の業者より安くなることが多いです。

シルバー人材センターは、定年退職後も働いて生きがいを得たい高年齢者の方のためにできた組織です。

シルバー人材センターが、家庭、事業所、官公庁から請け負った簡易的な業務を会員である高年齢者に提供し、会員が一定の報酬(配分金)を受ける仕組みです。

庭木の剪定は、おもに以下の4箇所に依頼ができますが、なかでもシルバー人材センターは比較的安く依頼できます。

シルバー人材センターが比較的安く依頼できるのは、営利を目的としていないためです。

| 剪定が依頼できる場所 | 料金の目安 |

|---|---|

| シルバー 人材センター | 12,870円/1日あたり |

| 庭師、植木屋 | 4,895円/ 1本あたり(3m) 26,020円/1日あたり |

| ホームセンター | 8,000円/ 1本あたり(3~5m) |

| 便利屋 | 5,729円/ 1時間あたり |

※すべて税込みの金額。(2023年9月15日時点。)

※処分費は含まない。

それぞれの料金の目安は、【剪定】依頼先別の料金目安の詳細(PDF)でご確認いただけます。

庭師、植木屋の日当の料金とシルバー人材センターの日当の料金の目安を比較すると、1万3千円ほど安く抑えられています。

ただし、シルバー人材センターは、剪定のプロが来てくれるとは限りません。

また、シルバー人材センターに剪定を依頼した場合、基本的に予約の受付順からおこなわれるため、すぐに剪定してもらえないことがあります。

さらに、高すぎる木の剪定は高齢者には危険という理由で、断られることもあります。

「見た目はそれほど気にしない」「急ぎではない」といった場合は、比較的安く抑えられるシルバー人材センターに依頼するのがよいでしょう。

シルバー人材センターは、市区町村ごとに設置されています。

地域によっては剪定が依頼できない場所もあるため、まずはお住まいの地域のシルバー人材センターのホームページを確認してみてください。

枝や葉の処分は自分でする

剪定で切った枝や葉の処分を自分ですることで、安く抑えることができます。

枝葉の処分費を剪定業者に依頼した場合の平均金額は7,346円(税込)※になるため、7千円ほどの節約になります。

※弊社加盟店(剪定業者14社)によるインターネット回答

調査期間2023年7月6日~2023年7月13日

回答数:14件

枝葉の処分方法は、自治体によって異なりますが、可燃ごみとして出せることが多いです。

長い枝は、短く切って袋に入れましょう。

冬に葉が落ちる木は、冬の時期に剪定を依頼すれば、葉がかさばらないのでラクに処分できますよ。

自分で剪定する

庭木の剪定は、自分でおこなえば安く抑えられます。

業者に剪定を依頼したときの料金相場と、剪定に必要な道具を揃えるのに必要な費用を比較すると、5千円ほど安く抑えることができます。

| 業者に依頼した場合 | 自分で剪定した場合 |

|---|---|

| 11,500円※1 | 6,251円 |

※1.3m未満の木の剪定費用相場

弊社加盟店(剪定業者14社)によるインターネット回答

調査期間:2023年7月6日~2023年7月13日

回答数:14件

庭木の剪定に最低限必要な道具の費用の内訳は、以下のとおりです。

| 剪定道具 | 費用の目安 |

|---|---|

| 剪定ばさみ | 2,480円 |

| 木バサミ | 1,480円 |

| 剪定ノコギリ | 2,291円 |

| 合計 | 6,251円 |

※すべて税込みの金額。(2023年9月15日時点。)

このように、庭木の剪定は自分でおこなえば、安く抑えることができます。

ただし、初心者が安全に剪定できる木の高さは、2mまでです。

2mより高い木の剪定はハシゴが必要になり、落下などの危険性が高くなるため、避けましょう。

庭木の剪定のやり方は、以下の初心者向けの庭木の剪定方法の記事で詳しくご紹介していますので、興味がある方はぜひご一読ください。

剪定料金が高額になりやすいケース

剪定料金は、思っていたより高額になってしまうことがあります。

弊社加盟店(剪定業者14社)に、「伐採・剪定費用が高額になる木の種類をご教示ください。※」と質問したところ、以下のような場合は料金が高額になることがわかりました。

- トゲのある木の剪定

- 松、シュロの木の剪定

- 近くに建物や電線がある場所での剪定

具体的にどれくらい料金が高くなるのか、「上記の木の種類がどの程度費用に影響するかご教示ください。※」と質問した際の回答と合わせてご紹介します。

※弊社加盟店(剪定業者14社)によるインターネット回答

調査期間:2023年7月6日~2023年7月13日

回答数:14件

トゲのある木の剪定

トゲがある木の剪定は、料金が高くなりやすいです。

柚子やザクロなど木は、トゲに気をつけながら剪定する必要があり、料金も高くなる傾向があります。

剪定業者

剪定業者ゆず等の伐採、剪定、処分は1.5倍、松の剪定は4倍。

松、シュロの木の剪定

松やシュロの木の剪定も、料金が高くなりやすいです。

松は繊細ですので、切る枝の選択がとても重要です。

松の剪定は1日以上かかることもあり、料金が高くなります。

また、シュロのような繊維状の樹皮は普通の廃材として処理できないため、処分費が高くなります。

剪定業者

剪定業者1日がかりの松の木は1本3万円以上かかる。

剪定業者

剪定業者松は枝ぶりによりますが、2-3倍する。シュロも処分費入れて1.5倍くらい。

近くに建物や電線がある場所での剪定

庭木の近くに建物や電線がある場合も、剪定料金が高くなりやすいです。

庭木と建物の距離が狭いと、周囲に気を付けながら剪定をおこなう必要があり、料金が高くなります。

また、庭木が大きくなりすぎて、枝が電線に接触していると、高所作業車が必要になり、料金が高くなります。

剪定業者

剪定業者建物や電線の近くは、5万〜15万円。ハゼの木は、2万円。松は、3万円高くなります。

すぐにでも庭木を剪定したい場合は剪定110番にお任せ!

「早めに庭木をスッキリさせたい。」

「剪定業者を探すのが面倒。」

このような場合は、ぜひ剪定110番にお任せください。

剪定110番は、剪定のプロを多数ご紹介しているサービスです。

剪定110番にご相談いただければ、ご希望内容に合った業者をすぐにお探しいたします。

現地調査・見積りを無料※でおこなっている業者もご紹介していますので、お気軽にご相談ください。

※対応エリア・加盟店・現場状況により、事前にお客様にご確認したうえで調査・見積りに費用をいただく場合がございます。

まとめ

庭木の剪定料金の形態は、単価制と日当制があります。

- 単価制と日当制の違い

-

- 単価制

-

庭木1本あたりの料金

- 日当制

-

職人1日あたりの料金

単価制は、1本だけ剪定したいなど、ピンポイントで依頼したいときにおすすめです。

日当制は、お庭全体を整えてほしい人におすすめです。

庭木の剪定料金は剪定以外にも、以下の料金が追加でかかることがあります。

- 枝や葉の処分費

- 出張費や駐車場代

- 重機の使用料

どれくらいの料金がかかるのかは、見積り書で確認できます。

まずは現地調査・見積りを依頼しましょう。

見積りを取る際は、ぜひ剪定110番にご相談ください。