「切り戻しは何のためにするの?」

「切り戻しはいつどうやればいいの?」

切り戻しという言葉は知っていても、具体的に何をすればいいのかわからない方も多いと思います。

大切に育てた植物を枯らさないためにも、正しい手順を覚えたいところです。

そこで当記事は、植物を育てるのが初めての方でも失敗なく切り戻しができるように、次の内容を解説します。

- 切り戻しの目的

- 切り戻しの時期

- 切り戻しの手順

- 切り戻しの注意点

当記事を読んでいただければ、切り戻しの基礎がしっかりと身に付き、ひとりでも不安なく作業できるようになります。

大切な植物の健康維持に役立てていただけたら幸いです。

切り戻しの目的は「植物の見た目を整える」こと

切り戻しの大きな目的は、長い枝や樹形を乱している枝を短く切って「植物の見た目を整えること」です。

また、日当たりや風通しをよくして病害虫の発生を予防する目的もあります。

他にも次のような目的があります。

- 枝に集中していた栄養を分散させて新芽や花の生長を促す

- 新しい枝を出させて株を若返らせる

一般的に、切り戻しは剪定方法のひとつと定義されます。

剪定作業の目的のなかに「植物の見た目を整えて健康を維持する」という切り戻しと同じ目的があるからです。

このことから切り戻しは「切り戻し剪定」とよばれることもあります。

切り戻しが必要な理由は枝が上にどんどん伸びてしまうから

なぜ長い枝や樹形を乱している枝を短く切る必要があるかというと、手入れしないまま長い間放置すると枝が上にどんどん伸びてしまうからです。

この現象を「頂芽(ちょうが)優勢」といいます。

頂芽は植物の枝や茎の先端にある芽のことです。

多くの植物は頂芽に栄養を集中させて、上に上に伸びようとします。

他の植物よりも背を高くして、日光をたくさん浴びるためです。

そのため、頂芽をそのままにすると上に長く伸びたバランスの悪い植物になってしまいます。

また、新しい枝や茎が伸びず、開花する花の数やなる実の数が減ってしまいます。

このような状態になるのを防ぐために、頂芽を含む枝を切り戻す必要があります。

切り戻しの時期は植物の種類で異なる

切り戻しの時期は植物の種類で異なります。

時期を間違えると植物を弱らせてしまうことがあるので、育てている植物に合った正しい時期を知っておくことが大切です。

植物を樹木と草花に分けると、切り戻しの時期は次のようになります。

- 樹木

-

- 常緑樹:3~4月頃か5~6月頃

- 落葉樹:11~2月頃

- 花木:花が咲き終わった直後

- 草花

-

- 開花が初夏まで:花が咲き終わった直後

- 開花が秋まで:最初の開花後から梅雨までの間と8月下旬頃

では、それぞれの切り戻し時期を詳しく解説していきます。

樹木の場合

樹木は大きく常緑樹、落葉樹、花木に分けられ、それぞれ適切な切り戻し時期が異なります。

詳しく見ていきましょう。

常緑樹:3~4月頃か5~6月頃

常緑樹は1年中葉を付けている樹木です。

切り戻しの時期は、新芽が出始める3~4月か新芽の生長が落ち着く5~6月頃です。

不要な枝葉を取り除いた状態で夏を迎えることで、風通しがよくなって病害虫も防げます。

落葉樹:11~2月頃

落葉樹は冬に葉を落とす樹木です。

切り戻しの時期は11~2月頃です。

冬の間は木が休眠に入り、切り戻しのダメージが少なくなるからです。

木が休んでいる間に不要な枝葉を取り除いて形を整え、ベストな状態で春を迎えられるようにしましょう。

花木:花が咲き終わった直後

花木は枝の先に花を咲かせる樹木です。

切り戻しの時期は花が咲き終わった直後です。

多くの花木は開花が終わったあとすぐに翌年の花芽を付けるので、時期が遅くなると花芽ごと切ってしまいやすくなるからです。

ただし、サザンカやツバキのような秋~冬に開花する花木は、暖かくなる3月頃まで待ちましょう。

秋冬に開花する花木の開花後は真冬にあたるため、切り戻しで枝を強く切ると木が弱るおそれがあります。

草花の場合

草花の切り戻し時期は、開花する時期によって異なります。

詳しく見ていきましょう。

開花が初夏頃まで:最初の開花後に樹形が乱れたら

開花が初夏頃までの草花は、最初の開花後に茎が長く伸びて樹形が乱れてきたら切り戻しましょう。

不要な茎を切ってすっきりさせることで、根元から出た新芽にもよく日光が当たるようになり、生長が促進されます。

しばらくすると再び花が咲きますよ。

開花が秋頃まで:最初の開花後~梅雨までの間と8月下旬頃

開花が秋頃までの草花は開花期間が長いので、最初の開花後から梅雨までの間にいちど切り戻しましょう。

本格的な夏が来る前に切り戻して株をリセットすることで、梅雨を乗り越えやすくなって暑いなかでも元気に花が咲きます。

また、夏場の蒸れによる病害虫の発生を予防する効果もあります。

夏に咲いた花が満開を迎えたら、秋の開花前の8月下旬頃にもういちど切り戻しましょう。

すると9~10月頃に再び花を楽しめますよ。

植物ごとの切り戻しの時期は「正しい剪定時期がすぐわかる!」で詳しく解説しています。

あわせて読んでみてください。

基本的な切り戻しの手順

では、イラストを交えながら基本的な切り戻しの手順を解説します。

樹木の切り戻し手順

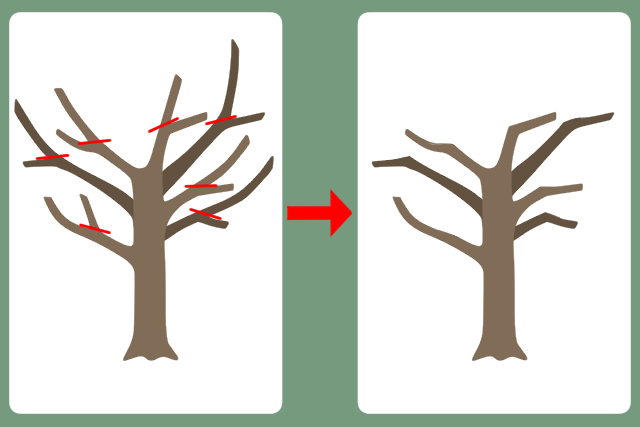

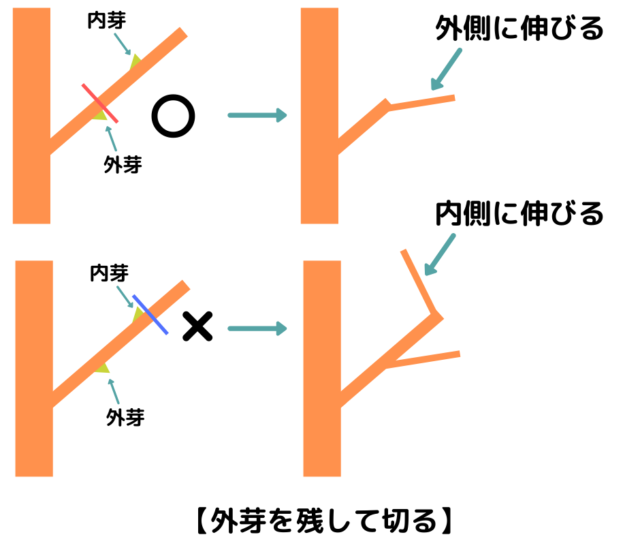

樹木の枝を切り戻すときは、不要な枝を根元か全体の3分の1くらいの長さのところで切りましょう。

途中で切り戻す場合は、枝の外側に付いている外芽のすぐ上で切るのがポイントです。

外芽は生長すると新しい枝になるので、残しておくと枝数を増やすことができます。

また、外芽の枝は外側に伸びるので樹形がきれいに整います。

逆に枝数を減らしたい場合は、芽があっても付け根から切ってしまって大丈夫です。

理想の樹形をイメージしながら切り戻していきましょう。

枝の切り方によって生長したあとの枝の太さや勢いが変わります。

根元で深く切ると太い枝がよく伸び、先端で浅く切ると細い枝がゆっくり伸びます。

枝の状態を見て切り方を変えることで太さや勢いが揃い、生長したあとの樹形が美しくなります。

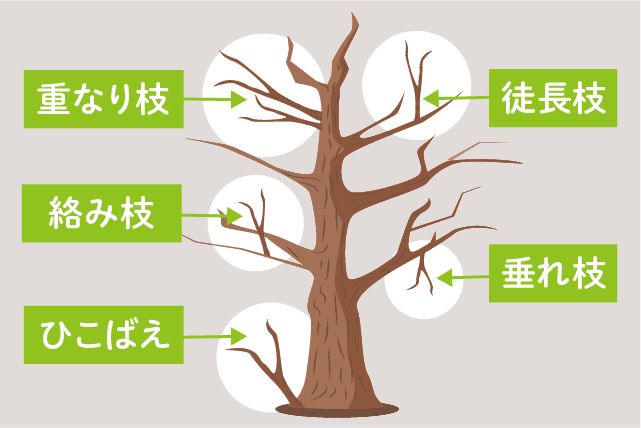

切り戻す不要な枝は、以下のような枝です。

イラストを参考に確認してみてください。

- 徒長枝:他の枝よりも長く伸びた枝

- 絡み枝:周りの枝と交差して絡まっている枝

- ひこばえ:根元から伸びる細い枝

- 垂れ枝:下向きに伸びる枝

- 重なり枝:他の枝に重なっている枝

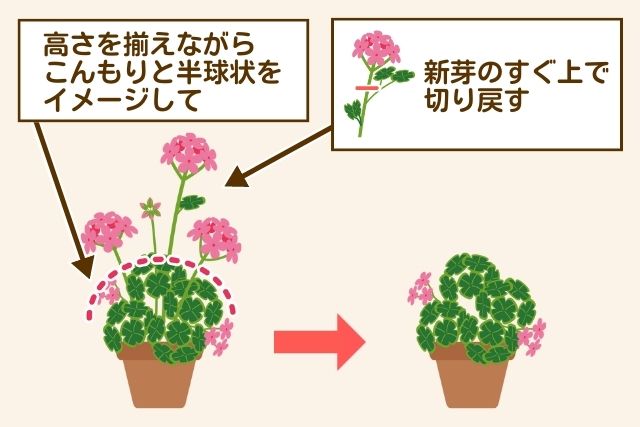

草花の切り戻し手順

草花を切り戻すときは、長く伸びた茎を新芽のすぐ上の位置で切りましょう。

茎を根元から切ると、出たばかりの新芽も一緒に切ってしまって花が咲かなくなるからです。

全体のバランスを見ながらこんもりとした半球状に整えましょう。

鉢植えで育てている場合は、鉢植えに対して弧を描くように切っていくときれいな半球状になりますよ。

切り戻しするときの2つの注意点

切り戻しをするときは手順を守ることも大切ですが、以下の2点にも注意しましょう。

- 剪定ばさみは消毒してから使うこと

- 切り戻し後は切り口に癒合剤を塗ること

次から、それぞれ詳しく解説します。

剪定ばさみは消毒してから使う

過去に病気の植物の剪定に使った剪定ばさみは、念のため使用前に消毒しましょう。

しっかり洗ったから大丈夫と思っていても、はさみの表面に落とし切れていないウイルスや細菌が付いているかもしれません。

それらが枝や茎の切り口から入ると、健康な植物でも病気になるおそれがあります。

消毒の方法はいろいろありますが、今回は簡単にできる「熱湯で煮沸する方法」と「漂白剤を薄めた液に漬けておく方法」をご紹介します。

- ①熱湯で煮沸する方法

-

お湯を沸かし、沸騰したらはさみの刃にゆっくりかける

- ➁漂白剤を薄めた液に漬けておく方法

-

- 台所用漂白剤を100倍に薄める

- 薄めた漂白液にはさみの刃を開いた状態で2分間漬ける

- キッチンペーパーで水気を拭き取る

切り戻し後は切り口に癒合剤を塗る

太い枝を切ったときなど、切り戻しの切り口が大きい場合は癒合剤を塗りましょう。

癒合剤には切り口を乾燥、雑菌、害虫などから保護する役割があります。

塗り方は、ヘラに癒合剤をとって切り口にまんべんなく塗るだけです。

商品の説明書をよく読んで、正しく使用してくださいね。

以下に市販されている癒合剤の一例をご紹介します。

価格は2022年5月13日時点の情報です。

| 価格 | 673円 |

| 価格 | 664円 |

【実践編①】3種類の樹木の切り戻しの時期と手順を解説

では、実践編として3種類の樹木の切り戻しの時期と方法を解説します。

用意するものは以下のとおりです。

- 軍手

- 剪定ばさみ

- ゴミ袋

- 脚立(必要に応じて使用)

- 癒合剤(必要に応じて使用)

シマトネリコ

生長スピードが速いシマトネリコは、生長期の春から初夏の間にばっさりと切り戻しましょう。

時期は新芽が生長する3~4月頃か、新芽の生長が落ち着く5~6月頃です。

ただシマトネリコは5月下旬~7月上旬頃に花が咲くため、花を楽しみたい場合は最初の開花時期までに作業を終わらせておきましょう。

ではシマトネリコの切り戻し方法を解説します。

今回は家庭で植えられていることが多い、幹が複数本ある株立ちタイプのシマトネリコを例に解説します。

まず枯れた枝や樹形を乱している枝を根元から切りましょう。

シマトネリコは枝が外側に広がった樹形が基本なので、枝分かれした枝は内側を向いたほうだけ切ります。

3本に枝分かれした枝は勢いの強い真ん中の枝を切りましょう。

株立ちの足元がきれいに見えるように、幹の途中から出た枝も切っておきます。

あとは全体を見ながら混み合った枝や葉を間引き、バランスを整えましょう。

より詳しい手順はこちらの動画をご覧ください。

イロハモミジ

落葉樹のイロハモミジは、休眠期間中の11~2月頃に切り戻しましょう。

休眠期間中は切り戻しのダメージを気にせずに思い切って剪定できます。

イロハモミジは、まず樹形を乱している枝を根元から切りましょう。

外側に広がる樹形になるように、枝分かれした枝は内側を向いたほうだけ切るのがポイントです。

あとは全体を見ながら混み合った枝を間引き、バランスを整えましょう。

より詳しい手順はこちらの動画をご覧ください。

花桃

花木の花桃は3月下旬~4月頃にかけて開花するので、花が咲き終わったらすぐに切り戻しましょう。

花後すぐに翌年の花芽を付けるため、時期が遅くなると間違って花芽を切り落としてしまうおそれがあります。

花桃は今年花が咲いた枝の芽を2~3個残して、芽のすぐ上で切りましょう。

しばらくすると枝を切ったところから新しい枝が伸び、枝の数が増えます。

花桃は旧枝咲きといって、春以降に伸びた新しい枝に花芽が付く性質があるので、新しい枝の数が増えれば花芽がたくさん付いて翌年に開花する花の数も増えますよ。

あとは、樹形を乱しているひこばえや幹から出た枝、徒長枝などを切って全体を整えましょう。

詳しい手順を解説している動画があるのでご覧ください。

【実践編➁】4種類の草花の切り戻しの時期と手順を解説

次は4種類の草花の切り戻しの時期と方法を解説します。

切り戻した茎と花は一輪挿しやドライフラワーなどにして楽しんでみてはいかがでしょうか。

用意するものは以下のとおりです。

- 軍手

- 剪定ばさみ

- ゴミ袋

パンジー・ビオラ

パンジーやビオラは最初の花が咲き終わった1~2月頃に長く伸びた茎を切り戻しましょう。

茎を切り戻す位置は、根元から出ている新芽のすぐ上です。

あとは全体を丸くこんもりと整えるイメージで調整していきます。

黄色く変色した葉があったら一緒に取り除いておきましょう。

しばらくすると新芽が育ってつぼみが膨らみ、3月下旬~4月上旬頃に再び開花します。

より詳しい手順はこちらの動画をご覧ください。

ペチュニア

ペチュニアは4~11月頃まで長く咲く植物です。

そのため、1度目の開花が終わった5月上旬頃と秋の開花前の8月頃に切り戻しましょう。

茎を切り戻す位置は、新芽のすぐ上です。

少し怖いかもしれませんが、思い切ってばっさりと切り戻すほうが、株がリセットされて元気な花が咲きやすくなりますよ。

あとは全体を丸くこんもりと整えるイメージで切っていきましょう。

より詳しい手順はこちらの動画をご覧ください。

ベゴニア

ベゴニアも新芽のすぐ上の位置で切り戻しましょう。

全体の高さが揃うように、バランスを見ながら整えてください。

ただ、ベゴニアは種類によって切り戻しの時期が異なります。

おもな種類の切り戻し時期を確認しておきましょう。

- 木立性ベゴニア

-

茎がまっすぐ上に伸びるタイプのベゴニアです。

生長期の5月中旬〜10月上旬頃は、枝が伸びて樹形が乱れてきたらその都度切り戻して整えましょう。 - 球根性ベゴニア

-

チューリップなどと同じように、土に植えた球根から茎が育つタイプのベゴニアです。

花が咲き終わったあとの7月頃に茎を半分くらいに切り戻しましょう。 - 根茎性ベゴニア

-

地中に根を張り、茎が地面を這うように生長するタイプのベゴニアです。

鉢植えから茎がはみ出てきたら、適度な長さに切り戻しましょう。

また、梅雨に入る前に混み合う枝や樹形を乱している枝を切っておきましょう。 - 四季咲き性ベゴニア

-

1年中花が咲くタイプのベゴニアです。

木立性と同じく、生長期の5月中旬〜10月上旬頃は、枝が伸びて樹形が乱れてきたらその都度切り戻して整えましょう。

ベゴニアの基本的な切り戻し方法はこちらの動画をご覧ください。

マーガレット

マーガレットも5~11月頃まで長く開花する植物です。

そのため、1回目の開花が終わった5月下旬頃と秋の開花前の8月頃に切り戻しましょう。

茎を切り戻す位置は、新芽のすぐ上です。

あとは全体の草丈が同じになるようにバランスを見ながら整えてください。

マーガレットも思い切ってばっさりと切ると、株がリセットされて次回も元気に花が咲きますよ。

より詳しい手順はこちらの動画をご覧ください。

植物を元気に育てるために知っておきたい剪定用語まとめ

ここまでで、切り戻しの目的や基本的な手順は理解していただけたかと思います。

でも、植物を元気に育てるために必要なのは切り戻しだけではありません。

例えば次のような作業があります。

- 摘芯

- 芽かき

- 花がら摘み

それぞれどのようなことをするのか確認しておきましょう。

摘芯

摘芯は枝や茎の先端の芽を摘む作業です。

先端の芽=生長点を摘むことで、その下から新しい枝や茎が伸びて芽が付き、大きな株に生長します。

また、花が咲く植物であれば開花する花の数が増えますし、野菜であれば実の数が増えて収穫量がアップします。

切り戻しとの違いは、全体かピンポイントかです。

摘芯は新しく増やしたい枝や茎の先端だけを剪定しますが、切り戻しでは伸びた枝や茎を全体的に剪定します。

芽かき

芽かきは新しく出た新芽のうち、よく育っている芽だけを残してそれ以外を摘み取る作業です。

不要な芽をそのままにしていると植物が育つための養分が取られてしまい、花付きや実付きが悪くなるからです。

花がら摘み

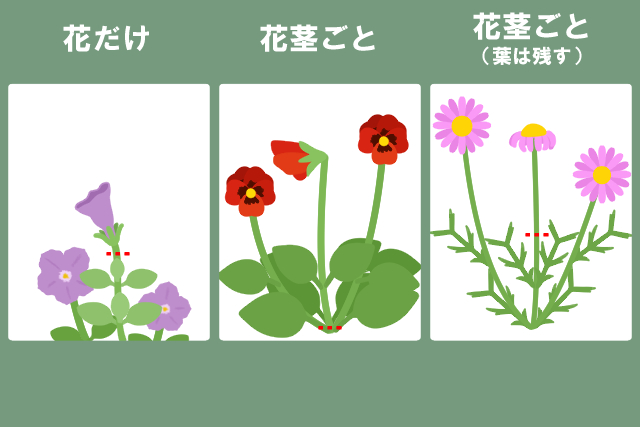

花がら摘みは咲き終わってしおれた花を取り除く作業です。

しおれた花をそのままにしていると植物が育つための養分が取られたり、病気の原因になったりするからです。

花がらを摘む位置は植物によって異なり、大きく3パターンあります。

- 花だけ

-

チューリップ、ペチュニアなど

- 花茎ごと

-

パンジー、デイジーなど

- 花茎ごと(葉は残す)

-

マーガレット、マリーゴールドなど

大切な植物のお手入れは「剪定110番」にお任せください!

時間をかけて大切に育てた植物のお手入れは絶対に失敗したくないですよね。

そんなときは当サイト「剪定110番」にご相談ください。

剪定110番には植物の特性を知り尽くしたプロが多数加盟しているので、安心してお任せいただけます。

窓口は24時間365日対応!

通話料無料のお電話でのご相談の他、無料メール相談も実施しております。

植物のお手入れに関する疑問やお悩みは、ぜひお気軽にお問い合わせください。